–Я—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–∞—П –ї–Є—В—Г—А–≥–Є—П

2 –љ–Њ—П–±—А—П, 2007 –†—Г–±—А–Є–Ї–∞: –С–Њ–≥–Њ—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є–µ

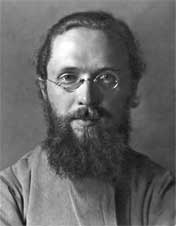

–°–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є –Э–∞–і–µ–ґ–і–Є–љ (1)

–Я—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–∞—П –ї–Є—В—Г—А–≥–Є—П

–Х—Б–ї–Є –≤ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Ї–µ–Љ-–ї–Є–±–Њ –њ–Є—И–µ—В—Б—П –Є—Б—В–Њ—А–Є—П –љ–∞—И–µ–є –¶–µ—А–Ї–≤–Є, —В–Њ, —П –і—Г–Љ–∞—О, —З—В–Њ –Њ. –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є –њ–µ—А–µ–є–і–µ—В –Ї –њ–Њ—В–Њ–Љ—Б—В–≤—Г –Ї–∞–Ї —Б–ї–∞–≤–љ—Л–є, –љ–µ—Г—В–Њ–Љ–Є–Љ—Л–є —А–µ–≤–љ–Є—В–µ–ї—М –¶–µ—А–Ї–≤–Є, –њ–Њ—Б—В—А–∞–і–∞–≤—И–Є–є –Є –Њ—В–і–∞–≤—И–Є–є –ґ–Є–Ј–љ—М —Б–≤–Њ—О –Ј–∞ —Г–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–Є–µ –•—А–Є—Б—В–Њ–≤–∞ —Г—З–µ–љ–Є—П…

–Ш–Ј –њ–Є—Б—М–Љ–∞ –Э.–Э. –Ы–Є–љ–і—А–Њ—В–∞(2) –Њ—В 28.02.1930

–Ю—В –њ–Њ–і–≤–Є–≥–∞ –њ–∞—Б—В—Л—А—Б—В–≤–∞ –Ї –Љ—Г—З–µ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ–љ—З–Є–љ–µ –њ—А–Њ–ї–µ–≥ –ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ—Л–є –њ—Г—В—М —Б—Й–Љ—З. –Т–∞—Б–Є–ї–Є—П –Э–∞–і–µ–ґ–і–Є–љ–∞. –Ю–љ –±—Л–ї –њ—П—В—Л–Љ —А–µ–±–µ–љ–Ї–Њ–Љ –≤ —Б–µ–Љ—М–µ —Б–ї—Г–ґ–∞—Й–µ–≥–Њ –Ф–≤–Њ—А—Ж–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –§–µ–і–Њ—А–∞ –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤–Є—З–∞ –Э–∞–і–µ–ґ–і–Є–љ–∞ –Є —Б—Г–њ—А—Г–≥–Є –µ–≥–Њ –°–Њ—Д–Є–Є –Я–∞–≤–ї–Њ–≤–љ—Л. –Ф–µ–і—Л –Є –њ—А–∞–і–µ–і—Л –µ–≥–Њ —Б–ї—Г–ґ–Є–ї–Є –њ—Б–∞–ї–Њ–Љ—Й–Є–Ї–∞–Љ–Є, –Њ—В–µ—Ж вАФ —Б—В–∞—А–Њ—Б—В–Њ–є –њ—А–Є—Е–Њ–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Е—А–∞–Љ–∞ –≤–Њ –Є–Љ—П –Я–Њ–Ї—А–Њ–≤–∞ –Я—А–µ—Б–≤—П—В–Њ–є –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж—Л. –° —З–µ—В—Л—А¬≠–љ–∞–і—Ж–∞—В–Є –ї–µ—В –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є –њ–µ–ї, –∞ –≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є —А–µ–≥–µ–љ—В–Њ–≤–∞–ї –≤ —А–Њ–і–љ–Њ–Љ —Е—А–∞–Љ–µ. –Т 1910 –≥–Њ–і—Г, –њ–Њ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є–Є –Ч–∞–Є–Ї–Њ–љ–Њ—Б–њ–∞—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞, –Њ–љ –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є–ї –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї—Г—О –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Г—О —Б–µ–Љ–Є–љ–∞—А–Є—О. –Я–Њ –њ—А–Є–≥–ї–∞—И–µ–љ–Є—О —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–∞, –∞—А—Е–Є–µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–∞ –Р–љ–∞—Б—В–∞—Б–Є—П (–У—А–Є–±–∞–љ–Њ–≤¬≠—Б–Ї–Њ–≥–Њ), –ї–µ—В–љ–Є–µ –Ї–∞–љ–Є–Ї—Г–ї—Л 1914 вАФ 1915 –≥–Њ–і–Њ–≤ –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є—В –≤ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П—Е –•–Њ–ї–Љ—Б–Ї–Њ–є –µ–њ–∞—А—Е–Є–Є вАФ –Ы–µ—Б–љ–Є–љ—Б–Ї–Њ–Љ –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж–Ї–Њ–Љ –Є –ѓ–±–ї–Њ—З–Є–љ—Б–Ї–Њ–Љ –Ю–љ—Г—Д—А–Є–µ–≤–Њ–Љ, –≥–і–µ –і—Г—И–∞ –µ–≥–Њ –љ–∞–њ–Є—В—Л–≤–∞–µ—В—Б—П —Б–≤–µ—В–Њ–Љ –Њ—В–µ—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Г—З–µ–љ–Є–є –Є –Ї—А–∞—Б–Њ—В–Њ–є –С–Њ–ґ–Є—П –Љ–Є—А–∞. –Я–Њ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є–Є —Б–µ–Љ–Є–љ–∞—А–Є–Є –≤ 1916 –≥–Њ–і—Г –Т. –Э–∞–і–µ–ґ–і–Є–љ –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–µ—В —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –Њ –њ–Њ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–Є –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї—Г—О –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Г—О –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—О (–Ь–Ф–Р). –Ш–Ј-–Ј–∞ —В—П–ґ–µ–ї–Њ–≥–Њ —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –≤ c—В—А–∞–љ–µ (–≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б –њ–µ—А–≤–Њ–є –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є –≤–Њ–є–љ–Њ–є) –≤ –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Є –Љ–µ–ґ–і—Г –Њ—Б–µ–љ–љ–Є–Љ –Є –≤–µ—Б–µ–љ–љ–Є–Љ —Б–µ–Љ–µ—Б—В—А–∞–Љ–Є –Ј–∞–љ—П—В–Є—П –љ–µ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М. –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤–Є—З –±—Л–ї –њ—А–Є–≥–ї–∞—И–µ–љ –≤ —Б–µ–Љ–µ–є—Б—В–≤–Њ –≥—А–∞—Д–∞ –Ь–µ–і–µ–Љ–∞ –≤ –Є–Љ–µ–љ–Є–µ, –љ–∞—Е–Њ–і–Є–≤—И–µ–µ—Б—П –≤ –•–≤–∞–ї—Л–љ—Б–Ї–Њ–Љ —Г–µ–Ј–і–µ –°–∞—А–∞—В–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –≥—Г–±–µ—А–љ–Є–Є, –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞—В—М –і–µ—В—П–Љ –Ч–∞–Ї–Њ–љ –С–Њ–ґ–Є–є. –Т –Ї–Њ–љ—Ж–µ —Д–µ–≤—А–∞–ї—П 1917 –≥–Њ–і–∞ –Њ–љ –≤–µ—А–љ—Г–ї—Б—П –≤ –Њ–±–µ–Ј—Г–Љ–µ–≤—И—Г—О –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г, –Њ—Е–≤–∞—З–µ–љ–љ—Г—О –ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –њ–Њ –њ–Њ–≤–Њ–і—Г –Њ—В—А–µ—З–µ–љ–Є—П –Њ—В –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї–∞ –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—П –Ш–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А–∞ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П II. «–С–Њ–≥ –і–∞—Б—В, —А–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Є –Є –љ–µ –±—Г–і–µ—В. –Ю–љ–∞ –љ–∞–Љ –Љ–∞–ї–Њ –Ї –ї–Є—Ж—Г», вАФ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–µ—В –њ–Њ —Н—В–Њ–Љ—Г –њ–Њ–≤–Њ–і—Г –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є –Э–∞–і–µ–ґ–і–Є–љ, –∞ –≤ —Б–≤–Њ–µ–є –њ—А–Њ–њ–Њ–≤–µ–і–Є –ї–µ—В–Њ–Љ –≤ —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –Є–Љ–µ–љ–Є—П –≥—А–∞—Д–∞ –Ь–µ–і–µ–Љ–∞ –Њ–љ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і—П—Й–Є—Е –≥—А–∞–±–µ–ґ–∞—Е, —Б–∞–Љ–Њ—Б—Г–і–∞—Е, —Г–±–Є–є—Б—В–≤–∞—Е –Ї–∞–Ї –Њ –њ—А—П–Љ–Њ–Љ —Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є —Г—Б–њ–µ—Е–∞ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Б–Љ—Г—В—Л —Б—А–µ–і–Є —В–Њ–є —З–∞—Б—В–Є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—А–Њ–і–∞, —З—В–Њ –љ–µ –њ—А–Њ—Б–≤–µ—Й–µ–љ–∞ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б—В–≤–Њ–Љ.

–Ю—В –њ–Њ–і–≤–Є–≥–∞ –њ–∞—Б—В—Л—А—Б—В–≤–∞ –Ї –Љ—Г—З–µ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ–љ—З–Є–љ–µ –њ—А–Њ–ї–µ–≥ –ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ—Л–є –њ—Г—В—М —Б—Й–Љ—З. –Т–∞—Б–Є–ї–Є—П –Э–∞–і–µ–ґ–і–Є–љ–∞. –Ю–љ –±—Л–ї –њ—П—В—Л–Љ —А–µ–±–µ–љ–Ї–Њ–Љ –≤ —Б–µ–Љ—М–µ —Б–ї—Г–ґ–∞—Й–µ–≥–Њ –Ф–≤–Њ—А—Ж–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –§–µ–і–Њ—А–∞ –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤–Є—З–∞ –Э–∞–і–µ–ґ–і–Є–љ–∞ –Є —Б—Г–њ—А—Г–≥–Є –µ–≥–Њ –°–Њ—Д–Є–Є –Я–∞–≤–ї–Њ–≤–љ—Л. –Ф–µ–і—Л –Є –њ—А–∞–і–µ–і—Л –µ–≥–Њ —Б–ї—Г–ґ–Є–ї–Є –њ—Б–∞–ї–Њ–Љ—Й–Є–Ї–∞–Љ–Є, –Њ—В–µ—Ж вАФ —Б—В–∞—А–Њ—Б—В–Њ–є –њ—А–Є—Е–Њ–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Е—А–∞–Љ–∞ –≤–Њ –Є–Љ—П –Я–Њ–Ї—А–Њ–≤–∞ –Я—А–µ—Б–≤—П—В–Њ–є –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж—Л. –° —З–µ—В—Л—А¬≠–љ–∞–і—Ж–∞—В–Є –ї–µ—В –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є –њ–µ–ї, –∞ –≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є —А–µ–≥–µ–љ—В–Њ–≤–∞–ї –≤ —А–Њ–і–љ–Њ–Љ —Е—А–∞–Љ–µ. –Т 1910 –≥–Њ–і—Г, –њ–Њ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є–Є –Ч–∞–Є–Ї–Њ–љ–Њ—Б–њ–∞—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞, –Њ–љ –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є–ї –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї—Г—О –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Г—О —Б–µ–Љ–Є–љ–∞—А–Є—О. –Я–Њ –њ—А–Є–≥–ї–∞—И–µ–љ–Є—О —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–∞, –∞—А—Е–Є–µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–∞ –Р–љ–∞—Б—В–∞—Б–Є—П (–У—А–Є–±–∞–љ–Њ–≤¬≠—Б–Ї–Њ–≥–Њ), –ї–µ—В–љ–Є–µ –Ї–∞–љ–Є–Ї—Г–ї—Л 1914 вАФ 1915 –≥–Њ–і–Њ–≤ –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є—В –≤ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П—Е –•–Њ–ї–Љ—Б–Ї–Њ–є –µ–њ–∞—А—Е–Є–Є вАФ –Ы–µ—Б–љ–Є–љ—Б–Ї–Њ–Љ –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж–Ї–Њ–Љ –Є –ѓ–±–ї–Њ—З–Є–љ—Б–Ї–Њ–Љ –Ю–љ—Г—Д—А–Є–µ–≤–Њ–Љ, –≥–і–µ –і—Г—И–∞ –µ–≥–Њ –љ–∞–њ–Є—В—Л–≤–∞–µ—В—Б—П —Б–≤–µ—В–Њ–Љ –Њ—В–µ—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Г—З–µ–љ–Є–є –Є –Ї—А–∞—Б–Њ—В–Њ–є –С–Њ–ґ–Є—П –Љ–Є—А–∞. –Я–Њ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є–Є —Б–µ–Љ–Є–љ–∞—А–Є–Є –≤ 1916 –≥–Њ–і—Г –Т. –Э–∞–і–µ–ґ–і–Є–љ –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–µ—В —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –Њ –њ–Њ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–Є –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї—Г—О –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Г—О –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—О (–Ь–Ф–Р). –Ш–Ј-–Ј–∞ —В—П–ґ–µ–ї–Њ–≥–Њ —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –≤ c—В—А–∞–љ–µ (–≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б –њ–µ—А–≤–Њ–є –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є –≤–Њ–є–љ–Њ–є) –≤ –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Є –Љ–µ–ґ–і—Г –Њ—Б–µ–љ–љ–Є–Љ –Є –≤–µ—Б–µ–љ–љ–Є–Љ —Б–µ–Љ–µ—Б—В—А–∞–Љ–Є –Ј–∞–љ—П—В–Є—П –љ–µ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М. –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤–Є—З –±—Л–ї –њ—А–Є–≥–ї–∞—И–µ–љ –≤ —Б–µ–Љ–µ–є—Б—В–≤–Њ –≥—А–∞—Д–∞ –Ь–µ–і–µ–Љ–∞ –≤ –Є–Љ–µ–љ–Є–µ, –љ–∞—Е–Њ–і–Є–≤—И–µ–µ—Б—П –≤ –•–≤–∞–ї—Л–љ—Б–Ї–Њ–Љ —Г–µ–Ј–і–µ –°–∞—А–∞—В–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –≥—Г–±–µ—А–љ–Є–Є, –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞—В—М –і–µ—В—П–Љ –Ч–∞–Ї–Њ–љ –С–Њ–ґ–Є–є. –Т –Ї–Њ–љ—Ж–µ —Д–µ–≤—А–∞–ї—П 1917 –≥–Њ–і–∞ –Њ–љ –≤–µ—А–љ—Г–ї—Б—П –≤ –Њ–±–µ–Ј—Г–Љ–µ–≤—И—Г—О –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г, –Њ—Е–≤–∞—З–µ–љ–љ—Г—О –ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –њ–Њ –њ–Њ–≤–Њ–і—Г –Њ—В—А–µ—З–µ–љ–Є—П –Њ—В –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї–∞ –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—П –Ш–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А–∞ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П II. «–С–Њ–≥ –і–∞—Б—В, —А–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Є –Є –љ–µ –±—Г–і–µ—В. –Ю–љ–∞ –љ–∞–Љ –Љ–∞–ї–Њ –Ї –ї–Є—Ж—Г», вАФ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–µ—В –њ–Њ —Н—В–Њ–Љ—Г –њ–Њ–≤–Њ–і—Г –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є –Э–∞–і–µ–ґ–і–Є–љ, –∞ –≤ —Б–≤–Њ–µ–є –њ—А–Њ–њ–Њ–≤–µ–і–Є –ї–µ—В–Њ–Љ –≤ —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –Є–Љ–µ–љ–Є—П –≥—А–∞—Д–∞ –Ь–µ–і–µ–Љ–∞ –Њ–љ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і—П—Й–Є—Е –≥—А–∞–±–µ–ґ–∞—Е, —Б–∞–Љ–Њ—Б—Г–і–∞—Е, —Г–±–Є–є—Б—В–≤–∞—Е –Ї–∞–Ї –Њ –њ—А—П–Љ–Њ–Љ —Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є —Г—Б–њ–µ—Е–∞ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Б–Љ—Г—В—Л —Б—А–µ–і–Є —В–Њ–є —З–∞—Б—В–Є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—А–Њ–і–∞, —З—В–Њ –љ–µ –њ—А–Њ—Б–≤–µ—Й–µ–љ–∞ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б—В–≤–Њ–Љ.

–Ъ –љ–∞—З–∞–ї—Г –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Г—З–µ–±–љ–Њ–≥–Њ –≥–Њ–і–∞ –Т. –Э–∞–і–µ–ґ–і–Є–љ –≤–µ—А–љ—Г–ї—Б—П –≤ –°–µ—А–≥–Є–µ–≤ –Я–Њ—Б–∞–і: –≤ –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Є –±—Л–ї–Њ «—Е–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ, –≥–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ –Є –љ–µ—Г—О—В–љ–Њ». –Э–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ —Н—В–Њ, –Њ–љ –Є—Б–њ—Л—В–∞–ї –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Л–є –њ–Њ–і—К–µ–Љ, –њ–Њ—Б–µ—Й–∞—П –Ј–∞—Б–µ–і–∞–љ–Є—П –Я–Њ–Љ–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –°–Њ–±–Њ—А–∞ –≤ –Х–њ–∞—А—Е–Є–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –і–Њ–Љ–µ.–Т –љ–∞—З–∞–ї–µ 1918 –≥–Њ–і–∞ –љ–∞ c–≤—П—В–Ї–∞—Е –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤–Є—З –±—Л–ї –њ–Њ–Љ–Њ–ї–≤–ї–µ–љ —Б –Х–ї–µ–љ–Њ–є –°–µ—А–≥–µ–µ–≤–љ–Њ–є –С–Њ—А–Є—Б–Њ–≥–ї–µ–±—Б–Ї–Њ–є, –і–Њ—З–µ—А—М—О –њ–µ–≤—Ж–∞ –С–Њ–ї—М—И–Њ–≥–Њ —В–µ–∞—В—А–∞. –Т —Б–µ–љ—В—П–±—А–µ —Н—В–Њ–≥–Њ –ґ–µ –≥–Њ–і–∞ –Њ–љ –њ–Є—И–µ—В —Б–≤–Њ–µ–є –љ–µ–≤–µ—Б—В–µ: «–Ч–∞–Ї–Њ–љ –С–Њ–ґ–Є–є –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –Є–Ј–≥–љ–∞–љ –Є–Ј —И–Ї–Њ–ї—Л, –Є –≤—Б–µ –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Л–µ —И–Ї–Њ–ї—Л –Ј–∞–Ї—А—Л—В—Л; –Љ–љ–µ –±–Њ–ї—М–љ–Њ –Є –ґ—Г—В–Ї–Њ –љ–µ –Ј–∞ —Б–µ–±—П, –љ–µ –Ј–∞ —В–µ–±—ПвА¶ –љ–Њ –Ј–∞ –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –ї—О–і–µ–є, –≥—Г–±—П—Й–Є—Е —Б–≤–Њ–Є –і—Г—И–Є».

–Т–µ—Б–љ–Њ–є 1919 –≥–Њ–і–∞ –Ь–Ф–Р –±—Л–ї–∞ –Ј–∞–Ї—А—Л—В–∞. –І—В–Њ–±—Л –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–∞—В—М –Њ–≤–і–Њ–≤–µ–≤—И—Г—О —Б–µ—Б—В—А—Г —Б —В—А–µ–Љ—П –µ–µ –Љ–∞–ї–Њ–ї–µ—В–љ–Є–Љ–Є –і–µ—В—М–Љ–Є, –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤–Є—З —Б—В–∞–ї —Г—З–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –≤ –≥–Є–Љ–љ–∞–Ј–Є–Є —Б–µ–ї–∞ –Э–Є–Ї–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–є –Я–Њ–Є–Љ. –Э–∞ –њ–∞—Б—Е–∞–ї—М–љ–Њ–є –љ–µ–і–µ–ї–µ –Њ–љ –њ—А–Є–µ—Е–∞–ї –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г –Ї –љ–µ–≤–µ—Б—В–µ, –Є –љ–∞ –§–Њ–Љ–Є–љ–Њ–є —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–Њ—Б—М –≤–µ–љ—З–∞–љ–Є–µ. –Ч–∞—В–µ–Љ –Љ–Њ–ї–Њ–і—Л–µ —Г–µ—Е–∞–ї–Є –≤ –Я–Њ–Є–Љ, –≥–і–µ –Э–∞–і–µ–ґ–і–Є–љ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞—В—М –Љ–∞—В–µ–Љ–∞—В–Є–Ї—Г –і–Њ 1921 –≥–Њ–і–∞. –Т –Є—О–ї–µ 1920 –≥–Њ–і–∞ –Њ–љ —Б–і–∞–ї –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–љ—Л–µ —Н–Ї–Ј–∞–Љ–µ–љ—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–ї–Є –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ –љ–∞ –Ї–≤–∞—А—В–Є—А–µ –Њ. –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–∞ –°—В—А–∞—Е–Њ–≤–∞.

–Т—Б–µ —Н—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –љ–µ—Б—П —В—П–≥–Њ—В—Л –Є —Б–Ї–Њ—А–±–Є —Б–≤–Њ–Є—Е –±–ї–Є–Ј–Ї–Є—Е, –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є –Э–∞–і–µ–ґ–і–Є–љ —Г–Ї—А–µ–њ–ї—П–ї—Б—П –і—Г—Е–Њ–Љ –≤ –љ–∞–Љ–µ—А–µ–љ–Є–Є –њ–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є—В—М –С–Њ–≥—Г –≤ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ —Б–∞–љ–µ. –Ґ—А–µ—В—М–µ–≥–Њ –Є—О–ї—П 1921 –≥–Њ–і–∞, –≤ –Э–µ–і–µ–ї—О –Т—Б–µ—Е —Б–≤—П—В—Л—Е, –≤ –Ј–µ–Љ–ї–µ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –њ—А–Њ—Б–Є—П–≤—И–Є—Е, –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤–Є—З –±—Л–ї —А—Г–Ї–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ —Б–≤—П—В—Л–Љ –Я–∞—В—А–Є–∞—А—Е–Њ–Љ –Ґ–Є—Е–Њ–љ–Њ–Љ –≤–Њ –і–Є–∞–Ї–Њ–љ–∞, –∞ 7 –Є—О–ї—П, –≤ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї –†–Њ–ґ–і–µ—Б—В–≤–∞ –Ш–Њ–∞–љ–љ–∞ –Я—А–µ–і—В–µ—З–Є, вАФ –≤–Њ –Є–µ—А–µ—П —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –≤–Њ –Є–Љ—П —Б–≤—П—В–Є—В–µ–ї—П –Є —З—Г–і–Њ—В–≤–Њ—А—Ж–∞ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П —Г –°–Њ–ї–Њ–Љ–µ–љ–љ–Њ–є –°—В–Њ—А–Њ–ґ–Ї–Є3 –≤ –Я–µ—В—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ-–†–∞–Ј—Г–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ. –Э–Є–Ї–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–є —Е—А–∞–Љ вАФ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ —Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є—П –Њ. –Т–∞—Б–Є–ї–Є—П –і–Њ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –і–љ—П –µ–≥–Њ –∞—А–µ—Б—В–∞.

–Я—А–Є—Е–Њ–і –Э–Є–Ї–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–Љ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–∞ –љ–∞—Г—З–љ–∞—П –Є–љ—В–µ–ї–ї–Є–≥–µ–љ—Ж–Є—П. –У—А—Г–њ–њ–∞ –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Њ—А–Њ–≤ —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Њ—Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ –Ј–∞–Ї—А—Л—В–Є—П –≤ –љ–µ–Љ —Е—А–∞–Љ–∞ –Њ–±—А–∞—В–Є–ї–∞—Б—М –Ї –Њ. –Т–∞—Б–Є–ї–Є—О —Б –њ—А–Њ—Б—М–±–Њ–є –Ј–∞–љ—П—В—М—Б—П —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Є–Љ –њ—А–Њ—Б–≤–µ—Й–µ–љ–Є–µ–Љ –Є—Е –і–µ—В–µ–є. –Ю–љ, –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –≥–Њ–і—Л –≥–Њ—В–Њ–≤–Є–≤—И–Є–є—Б—П –Ї –њ–∞—Б—В—Л—А—Б–Ї–Њ–є –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є, —Б —А–∞–і–Њ—Б—В—М—О –њ—А–Є–љ—П–ї —Н—В–Њ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ. –Т–Њ –≤—А–µ–Љ—П –∞–љ—В–Є—Е—А–Є—Б—В–Њ–≤–∞ –і—Г—И–µ–≥—Г–±–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Ј–∞–њ—А–µ—Й–∞–ї–Њ—Б—М –Є –њ—А–µ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї–Њ—Б—М –≤—Б—П–Ї–Њ–µ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –Њ –Я—Г—В–Є, –Ш—Б—В–Є–љ–µ –Є –Ц–Є–Ј–љ–Є, –Њ. –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є, –≥–Њ—А—П –њ–ї–∞–Љ–µ–љ–љ–Њ–є –≤–µ—А–Њ–є, –њ—А–Њ—Б–≤–µ—Й–∞–ї, –Њ–±—К–µ–і–Є–љ—П–ї, –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞–ї –≤—Б–µ—Е —Б—В—А–∞–ґ–і—Г—Й–Є—Е –Є –ґ–∞–ґ–і—Г—Й–Є—Е —Г—В–µ—И–µ–љ–Є—П –≤ –¶–µ—А–Ї–≤–Є –•—А–Є—Б—В–Њ–≤–Њ–є. –Т –±–µ—Б–µ–і–∞—Е –Њ–± –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞—Е –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –≤–µ—А–Њ—Г—З–µ–љ–Є—П, –≤ –њ–Њ—Б–µ—Й–µ–љ–Є—П—Е –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В–Њ–≤ –Ї–ї–∞—Б—Б–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Љ—Г–Ј—Л–Ї–Є, –≤ —З—В–µ–љ–Є–Є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ—Л—Е –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є–є —Б –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–Љ –Є—Е –Њ–±—Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є–µ–Љ –Ї—А–µ–њ–ї–∞ –Є –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ –Њ–±–Њ–≥–∞—Й–∞–ї–∞—Б—М –Љ–Њ–ї–Њ–і–∞—П –њ–Њ—А–Њ—Б–ї—М –Э–Є–Ї–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Е—А–∞–Љ–∞.

«вА¶–Я–∞—Б—В—Л—А—М —Б —В–≤–µ—А–і—Л–Љ –і—Г—Е–Њ–Љ, —А–µ–і–Ї–Є–є –њ–Њ –і–∞—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П–Љ, –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ –і–µ—А–ґ–∞–≤—И–Є–є —З–Є—Б—В–Њ—В—Г –Я—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–Є—П –Є –±–µ–Ј–±–Њ—П–Ј–љ–µ–љ–љ–Њ, –Љ—Г–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –њ—А–Њ–њ–Њ–≤–µ–і–Њ–≤–∞–≤—И–Є–є —Б–ї–Њ–≤–Њ –њ—А–∞–≤–і—Л –С–Њ–ґ–Є–µ–є»4, –Њ. –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є –±—Л–ї –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ —Б —В–∞–Ї–Є–Љ–Є –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–Љ–Є —А—Г—Б—Б–Ї–Є–Љ–Є –Љ—Л—Б–ї–Є—В–µ–ї—П–Љ–Є, –Ї–∞–Ї –Љ—З. –Ь–Є—Е–∞–Є–ї –Э–Њ–≤–Њ—Б–µ–ї–Њ–≤ (вА†1938; –њ–∞–Љ—П—В—М 8.01), –Я.–Р. –§–ї–Њ—А–µ–љ—Б–Ї–Є–є, –Р.–§. –Ы–Њ—Б–µ–≤, —З–µ–є –і–Њ–Ї–ї–∞–і «–Ю–± –Є–Љ–µ–љ–Є –С–Њ–ґ–Є–µ–Љ» —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї—Б—П –љ–∞ –Ї–≤–∞—А—В–Є—А–µ –Э–∞–і–µ–ґ–і–Є–љ—Л—Е.

–Э–µ –Љ–Њ–≥ —В–∞–Ї–Њ–є —Б–≤–µ—В–Є–ї—М–љ–Є–Ї –Њ—Б—В–∞—В—М—Б—П –љ–µ –Ј–∞–Љ–µ—З–µ–љ–љ—Л–Љ –≥–Њ–љ–Є—В–µ–ї—П–Љ–Є –¶–µ—А–Ї–≤–Є: 28 –Њ–Ї—В—П–±—А—П 1929 –≥–Њ–і–∞ –Њ. –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є –±—Л–ї –∞—А–µ—Б—В–Њ–≤–∞–љ –Є –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ –≤ –С—Г—В—Л—А—Б–Ї—Г—О —В—О—А—М–Љ—Г. –Ю—В—В—Г–і–∞ –µ–≥–Њ –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї–Є –±—Л–ї–Њ –≤ –°–Њ–ї–Њ–≤–µ—Ж–Ї–Є–є –ї–∞–≥–µ—А—М, –љ–Њ –≤–≤–Є–і—Г –Ј–∞–Ї—А—Л–≤—И–µ–є—Б—П –љ–∞–≤–Є–≥–∞—Ж–Є–Є –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–Є –і–Њ –≤–µ—Б–љ—Л –≤ –Ъ–µ–Љ–Є. –Я–Њ–Љ–µ—Б—В–Є–ї–Є –Њ. –Т–∞—Б–Є–ї–Є—П –≤ –±–∞—А–∞–Ї–µ –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–Њ –њ–µ—А–µ–≤–µ–і–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤ –ї–∞–Ј–∞—А–µ—В —В–Є—Д–Њ–Ј–љ–Њ–≥–Њ –±–Њ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ, –Є –≤—Б–Ї–Њ—А–µ –Њ–љ —Б–∞–Љ –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–ї —Б—Л–њ–љ—Л–Љ —В–Є—Д–Њ–Љ. –Т —Б–∞–љ—З–∞—Б—В–Є –µ–Љ—Г –≤–љ–µ—Б–ї–Є —Б —Г–Ї–Њ–ї–Њ–Љ –Є–љ—Д–µ–Ї—Ж–Є—О, –љ–∞—З–∞–ї–∞—Б—М –≥–∞–љ–≥—А–µ–љ–∞. –Ь–∞—В—Г—И–Ї–µ –Х–ї–µ–љ–µ –°–µ—А–≥–µ–µ–≤–љ–µ —А–∞–Ј—А–µ—И–Є–ї–Є –њ—А–Є–µ—Е–∞—В—М –Ї —Г–Љ–Є—А–∞—О—Й–µ–Љ—Г –Љ—Г–ґ—Г. –Ю–љ–∞ –њ–Є—Б–∞–ї–∞ –Є–Ј –Ъ–µ–Љ–Є: «–•–Њ–ґ—Г —Г—В—А–Њ–Љ –Є –≤–µ—З–µ—А–Њ–Љ –≤–і–Њ–ї—М –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–±–Њ—А–∞ –Є –і–Њ—Е–Њ–ґ—Г –і–Њ –ї–∞–Ј–∞—А–µ—В–∞, –≥–і–µ –ї–µ–ґ–Є—В –Љ–Њ–µ –Ї—А–Њ—В–Ї–Њ–µ —Г–≥–∞—Б–∞—О—Й–µ–µ —Б–Њ–ї–љ—Л—И–Ї–Њ». –Я–µ—А–µ–і —Б–≤–Њ–µ–є –Ї–Њ–љ—З–Є–љ–Њ–є 19 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П 1930 –≥–Њ–і–∞ –Њ. –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є —Б–њ–Њ–і–Њ–±–Є–ї—Б—П –њ—А–Є–љ—П—В—М –°–≤—П—В—Л–µ –Ґ–∞–є–љ—Л –•—А–Є—Б—В–Њ–≤—Л. –Т –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–Љ —Б–≤–Њ–µ–Љ –њ–Є—Б—М–Љ–µ –ґ–µ–љ–µ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї –њ–Є—Б–∞–ї: «–Х—Б–ї–Є –±—Л —В—Л –Ј–љ–∞–ї–∞, –µ—Б–ї–Є –±—Л –Ј–љ–∞–ї–Є –ї—О–і–Є, –Ї–∞–Ї –Љ–љ–µ –ї–µ–≥–Ї–Њ –±—Л–ї–Њ –ї—О–±–Є—В—М –Є –Ї–∞–Ї —П –±—Л–ї —Б—З–∞—Б—В–ї–Є–≤ —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М —Б–µ–±—П –≤ —Ж–µ–љ—В—А–µ –ї—О–±–≤–Є, –Є–Ј–ї—Г—З–∞—О—Й–µ–є—Б—П –Њ—В –Љ–µ–љ—П –Є –Ї–Њ –Љ–љ–µ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞—О—Й–µ–є—Б—П». –Я–∞—Б—В—Л—А—М, –Њ–±–ї–µ–Ї—И–Є–є—Б—П –≤ –Ы—О–±–Њ–≤—М, –Ј—А–µ–≤—И–Є–є –У–Њ—Б–њ–Њ–і–∞ –Њ—З–∞–Љ–Є —Б–µ—А–і—Ж–∞ –≤ –Ґ–∞–Є–љ—Б—В–≤–µ –Х–≤—Е–∞—А–Є—Б—В–Є–Є, –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї –љ–∞–Љ —В—А—Г–і (–Ї —Б–Њ–ґ–∞–ї–µ–љ–Є—О, –љ–µ–Њ–Ї–Њ–љ—З–µ–љ–љ—Л–є), –Њ—Б–Љ—Л—Б–ї—П—О—Й–Є–є –њ—А–µ–≤–Њ—Б—Е–Њ–і—П—Й—Г—О –≤—Б—П–Ї–Њ–µ —А–∞–Ј—Г–Љ–µ–љ–Є–µ –Ы—О–±–Њ–≤—М –•—А–Є—Б—В–Њ–≤—Г, –Х–≥–Њ –У–Њ–ї–≥–Њ—Д—Б–Ї—Г—О –Ц–µ—А—В–≤—Г. (–Я—А–µ–і–Є—Б–ї–Њ–≤–Є–µ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Њ –њ–Њ –Ї–љ.: –Ц–Є—В–Є–µ —Б—Й–Љ—З. –Т–∞—Б–Є–ї–Є—П –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ. –Ь.: –Ш–Ј–і-–≤–Њ –Я—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –°–≤.-–Ґ–Є—Е–Њ–љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –±–Њ–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є–љ-—В–∞. 2001. 40 —Б.)

+ + +

–Т –±—Г–і–љ–Є—З–љ–Њ–Љ –њ–Њ—В–Њ–Ї–µ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, –≤ —Б—Г–µ—В–ї–Є–≤–Њ–Љ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–Є –ґ–Є–Ј–љ–µ–є, –њ—А–µ–±—Л–≤–∞—О—Й–Є—Е –љ–∞ –Ј–µ–Љ–ї–µ, –љ–∞–Љ–µ—З–∞—О—В—Б—П –Є —Г—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞—О—В—Б—П –і–ї—П –≤–µ—А—Г—О—Й–µ–≥–Њ, —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—П –љ–µ–њ–Њ–і–≤–Є–ґ–љ—Л–µ, –Є–Ј—К—П—В—Л–µ, –≤—Л—А–µ–Ј–∞–љ–љ—Л–µ –Є–Ј —Н—В–Њ–≥–Њ —В–µ–Ї—Г—З–µ–≥–Њ –њ–Њ—В–Њ–Ї–∞ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В—Л –Є—Б—В–Є–љ–љ–Њ–≥–Њ –±—Л—В–Є—П, —В–Њ—З–Ї–Є –Ї–∞—Б–∞–љ–Є—П –Ї –±–µ–≥—Г—Й–µ–Љ—Г –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –љ–µ–Є–Ј–Љ–µ–љ–љ–Њ–є –Т–µ—З–љ–Њ—Б—В–Є. –Ш—Б–њ–Њ–ї–љ—П—П –С–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –Ч–∞–Ї–Њ–љ, —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, —П–≤–ї—П—О—Й–Є–є –≤ —Б–≤–Њ–µ–є –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В–Є –љ–∞—З–∞–ї–Њ –Т–µ—З–љ–Њ—Б—В–Є, –Њ–±—П–Ј–∞–љ –Ј–љ–∞—В—М –Є –Њ—Й—Г—Й–∞—В—М —Н—В–Є –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В—Л –±—Л—В–Є—П, —Н—В–Њ—В –њ–Њ–Ї–Њ–є –С–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є, –Њ—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞—О—Й–Є–є –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є. –Я–Њ–Љ–љ–Є –і–µ–љ—М —Б—Г–±–±–Њ—В–љ–Є–є, —З—В–Њ–±—Л —Б–≤—П—В–Є—В—М –µ–≥–Њ; —И–µ—Б—В—М –і–љ–µ–є —А–∞–±–Њ—В–∞–є –Є –і–µ–ї–∞–є [–≤ –љ–Є—Е] –≤—Б—П–Ї–Є–µ –і–µ–ї–∞ —В–≤–Њ–Є, –∞ –і–µ–љ—М —Б–µ–і—М–Љ–Њ–є вАФ —Б—Г–±–±–Њ—В–∞ –У–Њ—Б–њ–Њ–і—Г, –С–Њ–≥—Г —В–≤–Њ–µ–Љ—Г(5). –Т–Њ—В –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –і–ї—П –≤—Л–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –Є–Ј —А—П–і–∞ –і–љ–µ–є –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є—З–љ–Њ–≥–Њ –і–љ—П. –Я—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї вАФ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–∞—П –њ–∞—Г–Ј–∞ –≤ –±—Г–і–љ–Є—З–љ–Њ–Љ –њ–Њ—В–Њ–Ї–µ –і–љ–µ–є. –Я—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї вАФ –Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–Є–µ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –≤ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В—Л –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Њ–Ї –µ–≥–Њ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П, –Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–Є–µ —В–µ—Е –Љ–≥–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–є –µ–≥–Њ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –≤–Њ—Б–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—О—В—Б—П –Ї–∞–Ї –Т–µ—З–љ–Њ—Б—В—М. «–Я—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї» –і–ї—П —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ –µ—Б—В—М –і–µ–љ—М –Т–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ–Є—П, —В–Њ –µ—Б—В—М –і–µ–љ—М –Я–∞—Б—Е–Є, —Г–Љ–љ–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л–є –і–Њ –њ—П—В–Є–і–µ—Б—П—В–Є –і–≤—Г—Е —А–∞–Ј –≤ –Ї—А—Г–≥–µ –≥–Њ–і–Є—З–љ–Њ–Љ –≤ –Ј–љ–∞–Ї —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–∞ –њ–Њ–±–µ–і—Л –ґ–Є–Ј–љ–Є –љ–∞–і —Б–Љ–µ—А—В—М—О, –Т–µ—З–љ–Њ—Б—В–Є –љ–∞–і –≤—А–µ–Љ–µ–љ–µ–Љ. «–Т–Њ—Б–Ї—А–µ—Б –•—А–Є—Б—В–Њ—Б –Є –±–Њ–ї—М—И–µ —Г–ґ–µ –љ–µ —Г–Љ–Є—А–∞–µ—В, –Є —Б–Љ–µ—А—В—М –±–Њ–ї—М—И–µ —Г–ґ–µ –љ–µ –Њ–±–ї–∞–і–∞–µ—В –Ш–Љ». «–Х–і–Є–љ —Б—Г–±–±–Њ—В –¶–∞—А—М –Є –У–Њ—Б–њ–Њ–і—М» —А–∞–Ј –љ–∞–≤—Б–µ–≥–і–∞ –Њ—Б—Г–±–±–Њ—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –љ–∞—Б —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–Њ–Љ —А–∞–і–Њ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –Є —Б–≤–µ—В–ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Ї–Њ—П –≤ –љ–∞–і–µ–ґ–і–µ –≤–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ–Є—П –Є –ґ–Є–Ј–љ–Є –≤–µ—З–љ–Њ–є. –°–≤—П—В–∞—П –¶–µ—А–Ї–Њ–≤—М –≤–њ–ї–Њ—В–љ—Г—О –њ—А–Є–±–ї–Є–ґ–∞–µ—В –љ–∞—Б –Ї –њ–µ—А–µ–ґ–Є–≤–∞–љ–Є—О —Б–µ–≥–Њ –њ–Њ–Ї–Њ—П, –і–∞–µ—В –љ–∞–Љ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –≤ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –Њ—Й—Г—Й–∞—В—М –Є –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—В—М –Т–µ—З–љ–Њ—Б—В—М. –≠—В–Њ–≥–Њ –і–Њ—Б—В–Є–≥–∞–µ—В –Њ–љ–∞ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–Є–µ–Љ –±–Њ–≥–Њ—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є–є, –≤ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –≤–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–љ–Њ–є, –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є—З–љ–Њ–є –ї–Є—В—Г—А–≥–Є–Є, –Њ—Б–≤—П—Й–∞—П —В–µ–Љ —Б–∞–Љ—Л–Љ –≤—А–µ–Љ—П, —В–Њ—З–љ–µ–µ, —А–∞–Ј—А—Л–≤–∞—П –µ–≥–Њ –њ–Њ—В–Њ–Ї –Є —Г—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞—П —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ—Г—О –њ–∞—Г–Ј—Г –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–ї—З–∞–љ–Є—П.

–•—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Є–є –Ї—Г–ї—М—В вАФ –љ–∞—И–µ –±–Њ–≥–Њ—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є–µ вАФ –Є–Љ–µ–µ—В —П–є—Ж–µ–Њ–±—А–∞–Ј–љ–Њ–µ –Љ–љ–Њ–≥–Њ—Б–ї–Њ–є–љ–Њ–µ —Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–µ. –Т —Ж–µ–љ—В—А–µ –µ–≥–Њ –ї–µ–ґ–Є—В —Б—В—А–∞—И–љ–∞—П –Ґ–∞–є–љ–∞ –Ґ–µ–ї–∞ –Є –Ъ—А–Њ–≤–Є –•—А–Є—Б—В–Њ–≤—Л—Е вАФ —Б–Є–ї—М–љ–µ–є—И–µ–µ –њ—А–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ (–њ—А–Њ–≤–Њ–і–љ–Є–Ї) –С–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—В–Є –Є –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П —Б—А–µ–і–∞ (–Є —Б—А–µ–і—Б—В–≤–Њ) —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ, —А–µ–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ–љ–Є—П, —Б–Њ–њ—А–Є–Ї–Њ—Б–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ —Б –С–Њ–≥–Њ–Љ. –Ъ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–є —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є –±–Њ–≥–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є—П –њ—А–Є–≥–Њ—В–Њ–≤–ї—П–µ—В—Б—П —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ—А–Њ—Е–Њ–і—П —З–µ—А–µ–Ј —А–∞–Ј–љ—Л–µ —Б–ї–Њ–Є –±–Њ–≥–Њ—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є—П, –Є–Љ–µ—О—Й–Є–µ –≤ —Б–µ–±–µ –љ–µ–Њ–і–Є–љ–∞–Ї–Њ–≤—Г—О, –њ–Њ—Б—В–µ–њ–µ–љ–љ–Њ —Г—Б–Є–ї–Є–≤–∞—О—Й—Г—О—Б—П –љ–∞–њ—А—П–ґ–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Њ—Б–≤—П—Й–∞—О—Й–µ–є –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—В–Є –±–Њ–≥–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є—П. –≠—В–Њ—В —Б—В—А–Њ–є –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –±–Њ–≥–Њ—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є—П –Ї–∞–Ї —Б–ї–Њ–≤–µ—Б–љ–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±—Л, —В–Њ –µ—Б—В—М –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П (–і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є), –љ–∞—Б–Ї–≤–Њ–Ј—М –њ—А–Њ–љ–Є–Ј–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–Љ—Л—Б–ї–Њ–Љ, –љ–Є–Ї–µ–Љ –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М —Б–Њ–Ї—А–∞—Й–µ–љ –Є–ї–Є –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ –±–µ–Ј –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ —Г—Й–µ—А–±–∞ –і–ї—П –і–µ—А–Ј–∞—О—Й–µ–≥–Њ —В–∞–Ї –њ–Њ—Б—В—Г–њ–∞—В—М.

–Т —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є, –±–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –ї–Є—В—Г—А–≥–Є—П —П–≤–ї—П–µ—В —Б–Њ–±–Њ—О –Ј–∞–≤–µ—Й–∞–љ–љ–Њ–µ –°–∞–Љ–Є–Љ –У–Њ—Б–њ–Њ–і–Њ–Љ –Ш–Є—Б—Г—Б–Њ–Љ –•—А–Є—Б—В–Њ–Љ –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –≤–Њ—Б–њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ –Ґ–∞–є–љ–Њ–є –≤–µ—З–µ—А–Є, —В–Њ –µ—Б—В—М —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Є—З–µ—Б–Ї–Є-—Г–њ–ї–Њ—В–љ–µ–љ–љ–Њ–µ –≤–Њ—Б–њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ –У–Њ–ї–≥–Њ—Д—Б–Ї–Њ–є –Ц–µ—А—В–≤—Л –°–њ–∞—Б–Є—В–µ–ї—П –Є –≤–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ–Є—П –Х–≥–Њ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ–Є –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є–ї–∞—Б—М –Х–≥–Њ –Ј–µ–Љ–љ–∞—П –ґ–Є–Ј–љ—М, –≤—Б—П –≤ —Ж–µ–ї–Њ–Љ —В–∞–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–∞–µ–Љ–∞—П –Є –њ–µ—А–µ–ґ–Є–≤–∞–µ–Љ–∞—П –≤ —З–Є–љ–Њ–њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –ї–Є—В—Г—А–≥–Є–Є. –Т –ї–Є—В—Г—А–≥–Є–Є –Ї–∞–ґ–і—Л–є —А–∞–Ј –њ–µ—А–µ–і —В–µ–ї–µ—Б–љ—Л–Љ–Є –Є –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Л–Љ–Є –Њ—З–∞–Љ–Є —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є—В –≤—Б—П –ґ–Є–Ј–љ—М –•—А–Є—Б—В–∞ –Њ—В —А–Њ–ґ–і–µ—Б—В–≤–∞ –і–Њ –≤–Њ–Ј–љ–µ—Б–µ–љ–Є—П, –Ї–∞–ґ–і—Л–є —А–∞–Ј —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —В–∞–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Ю–љ –°–∞–Љ –≤ –≤–Є–і–µ –Х–≤—Е–∞—А–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Ф–∞—А–Њ–≤, –≤ –≤–Є–і–µ —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞—О—Й–µ–≥–Њ –ї–Є—В—Г—А–≥–Є—О —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–∞, —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Ї–∞–Ї –њ—А–Є–љ–Њ—Б—П—Й–Є–є –≤–љ–Њ–≤—М –Є –≤–љ–Њ–≤—М –Ц–µ—А—В–≤—Г –Є –Ї–∞–Ї –њ—А–Є–љ–Њ—Б–Є–Љ—Л–є –Р–≥–љ–µ—Ж вАФ –Ц–µ—А—В–≤–∞ –Ј–∞ –≥—А–µ—Е–Є –Љ–Є—А–∞, вАФ –Є –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ–Є–љ –і–Њ—Б—В–Њ–є–љ–Њ –њ—А–Є—Б—В—Г–њ–Є—В—М –Ї —Б–≤—П—В–Њ–Љ—Г –њ—А–Є—З–∞—Б—В–Є—О, –љ–µ –њ–µ—А–µ–ґ–Є–≤ –ї–Є—В—Г—А–≥–Є–Є –Њ—В –љ–∞—З–∞–ї–∞ –і–Њ –Ї–Њ–љ—Ж–∞ вАФ –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б–Њ –•—А–Є—Б—В–Њ–Љ.

–°–Є–µ —В–≤–Њ—А–Є—В–µ –≤ –Ь–Њ–µ –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–µ (6) вАФ —Б–ї–Њ–≤–∞ –Ј–∞–≤–µ—Й–∞–љ–Є—П –Њ —В–∞–Є–љ—Б—В–≤–µ –Х–≤—Е–∞—А–Є—Б—В–Є–Є —Б–Ї–∞–Ј–∞–љ—Л –±—Л–ї–Є –У–Њ—Б–њ–Њ–і–Њ–Љ –Ш–Є—Б—Г—Б–Њ–Љ –•—А–Є—Б—В–Њ–Љ –≤ —Б–Њ–Ї—А–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–µ –Ґ–∞–є–љ–Њ–є –≤–µ—З–µ—А–Є –Њ–і–љ–Є–Љ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –∞–њ–Њ—Б—В–Њ–ї–∞–Љ –Є –љ–Є–Ї–Њ–Љ—Г –±–Њ–ї—М—И–µ. –Р–њ–Њ—Б—В–Њ–ї—Л –Є—Б–њ–Њ–ї–љ—П–ї–Є —Б–∞–Љ–Є –Є –љ–∞—Г—З–Є–ї–Є –Є—Б–њ–Њ–ї–љ—П—В—М –Ј–∞–≤–µ—Й–∞–љ–Є–µ –•—А–Є—Б—В–∞ —Б–≤–Њ–Є—Е –±–ї–Є–ґ–∞–є—И–Є—Е —Б–Њ—В—А—Г–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є –њ—А–µ–µ–Љ–љ–Є–Ї–Њ–≤. –Э–∞—И–∞ –ї–Є—В—Г—А–≥–Є—П, –Ї–∞–Ї —Н—В–Њ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ –Є–Ј –µ–µ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є, –њ–Њ —Б–Њ—Б—В–∞–≤—Г –Є —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є—О –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–∞ —Б–≤–Њ–µ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ –Њ—В —Б–∞–Љ–Є—Е –∞–њ–Њ—Б—В–Њ–ї–Њ–≤. –Я–Њ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –і–∞–љ–љ—Л–Љ –і—А–µ–≤–љ–µ–є —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –і—Г–Љ–∞—В—М, —З—В–Њ –ї–Є—В—Г—А–≥–Є—Б–∞–ї–Є –љ–µ –Њ–і–љ–Є –∞–њ–Њ—Б—В–Њ–ї—Л —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є –Є—Е –њ—А–µ–µ–Љ–љ–Є–Ї–Є –Є —Б–Њ—В—А—Г–і–љ–Є–Ї–Є –њ—А–µ—Б–≤–Є—В–µ—А—Л, –Є–Љ —Б–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є–ї–Є –Є –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —З–ї–µ–љ—Л –¶–µ—А–Ї–≤–Є, –њ–Њ-–≤–Є–і–Є–Љ–Њ–Љ—Г –љ–µ –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞–≤—И–Є–µ –Ї –ї–Є—Ж–∞–Љ –Є–µ—А–∞—А—Е–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–Њ—Б—В–Њ–Є–љ—Б—В–≤–∞, –∞ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —Е–∞—А–Є–Ј–Љ–∞—В–Є–Ї–Є, –Њ–±–ї–∞–і–∞–≤—И–Є–µ –Њ—Б–Њ–±—Л–Љ–Є –і–∞—А–∞–Љ–Є –°–≤—П—В–Њ–≥–Њ –Ф—Г—Е–∞, –Њ—Б–Њ–±—Л–Љ —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ—Л–Љ –≤–і–Њ—Е–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–µ–Љ. –Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г—В —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—В—М—Б—П –Ї–∞–Ї –ї—О–і–Є —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –љ–µ–њ—А–Є—З–∞—Б—В–љ—Л–µ –∞–њ–Њ—Б—В–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–Љ—Г —Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є—О вАФ –і–µ–ї—Г —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –Љ–Є—Б—Б–Є–Є –њ—А–Њ–њ–Њ–≤–µ–і–Є –Љ–Є—А—Г —П–Ј—Л—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Њ –•—А–Є—Б—В–µ. –Ю—В –∞–њ–Њ—Б—В–Њ–ї–Њ–≤ –Є —З–µ—А–µ–Ј –љ–Є—Е —Е–∞—А–Є–Ј–Љ–∞—В–Є–Ї–Є –Ј–∞–ґ–Є–≥–∞–ї–Є—Б—М –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—В–љ–Њ, —Б—В–∞–ї–Њ –±—Л—В—М –Є –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞–ї–Є –Ї –∞–њ–Њ—Б—В–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–Љ—Г —З–Є–љ—Г. –Ю–љ–Є –Љ–Њ–≥–ї–Є –њ—А–Њ–Є–Ј–љ–Њ—Б–Є—В—М –≤ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П—Е –≤–µ—А—Г—О—Й–Є—Е –≤–і–Њ—Е–љ–Њ–≤–µ–љ–љ—Л–µ –Љ–Њ–ї–Є—В–≤—Л –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А–µ–љ–Є—П –Ґ–≤–Њ—А—Ж—Г (—В–∞–Ї–Њ–≤ —Б–Љ—Л—Б–ї –µ–≤—Е–∞—А–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Љ–Њ–ї–Є—В–≤), –љ–Њ –љ–µ –ї–Є—В—Г—А–≥–Є—Б–∞–ї–Є –≤ –њ—А—П–Љ–Њ–Љ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ —Н—В–Њ–≥–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞, —В–Њ –µ—Б—В—М –љ–µ —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞–ї–Є –±–ї–∞–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–µ–љ–Є–µ –°–≤—П—В—Л—Е –Ф–∞—А–Њ–≤.

–Э–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ –Њ—В–Љ–µ—В–Є—В—М —В–Њ—В –Њ—З–µ–љ—М –≤–∞–ґ–љ—Л–є —Д–∞–Ї—В, —З—В–Њ –∞–њ–Њ—Б—В–Њ–ї—Л –Є –Є—Е –±–ї–Є–ґ–∞–є—И–Є–µ –њ—А–µ–µ–Љ–љ–Є–Ї–Є –љ–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Є —Б–Њ–±–Њ—О –Њ—Б–Њ–±–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Б–ї–Њ–≤–Є—П –Є–ї–Є –Ї–∞—Б—В—Л (–љ–µ —П–≤–ї—П–ї–Є—Б—М –і—Г—Е–Њ–≤–µ–љ—Б—В–≤–Њ–Љ –≤ –љ–∞—И–µ–Љ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ —Б–ї–Њ–≤–∞), –Њ–љ–Є –±—Л–ї–Є –њ—А–µ–і—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—П–Љ–Є –¶–µ—А–Ї–≤–Є –Ї–∞–Ї –Њ—В—Ж—Л —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ–є —Б–µ–Љ—М–Є, —З–ї–µ–љ—Л –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —Б–≤—П–Ј–∞–љ—Л —Г–Ј–∞–Љ–Є —Б–≤—П—В–Њ–є —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –ї—О–±–≤–Є, –і–Њ—Б—В—Г–њ–љ–Њ–є –њ–µ—А–≤—Л–Љ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ–∞–Љ. –Ю–љ–Є —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Є—Б—М –њ–Њ–і–ї–Є–љ–љ—Л–Љ–Є –Њ—В—Ж–∞–Љ–Є, –Є–±–Њ –≤ –Љ—Г–Ї–∞—Е –њ—А–Њ–њ–Њ–≤–µ–і–Є —А–Њ–ґ–і–∞–ї–Є –љ–Њ–≤—Л—Е —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ, —Б–≤–Њ–Є—Е –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Л—Е –і–µ—В–µ–є. –ѓ—Б–љ–Њ, —З—В–Њ —В–∞–Ї–∞—П –Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і–∞–ї—М–љ–∞—П —Б–≤—П–Ј—М –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П (–њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є) –њ–µ—А–µ–ґ–Є–≤–∞–ї–∞—Б—М –Є–љ–∞—З–µ, —З–µ–Љ –љ–∞—И–∞ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і–∞–ї—М–љ–∞—П —Б–≤—П–Ј—М –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Є—З–µ—Б—В–≤–∞. –Я–Њ–і–Њ–±–љ–Њ —В–Њ–Љ—Г –Ї–∞–Ї –≤ –Љ–Є—А–µ —Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–Њ–і—Б—В–≤–∞ –Љ—Л –Ј–љ–∞–µ–Љ –њ—А–Њ—Б—В–Њ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –Њ—В—Ж–∞, –∞ –љ–µ —Б–Њ—Б–ї–Њ–≤–Є–µ –Њ—В—Ж–Њ–≤, —В–∞–Ї –Є –≤ –Љ–Є—А–µ –њ–Њ–і–ї–Є–љ–љ–Њ –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Л—Е –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–є –≤ –і—А–µ–≤–љ–µ–є –¶–µ—А–Ї–≤–Є –њ—А–µ–і—Б—В–Њ—П—В–µ–ї–Є –µ–µ –≤–Њ—Б–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї–Є—Б—М —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ–∞–Љ–Є –Ї–∞–Ї –Њ—В—Ж—Л. –Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–∞—П –Є–µ—А–∞—А—Е–Є—П –љ–µ –љ–∞–≤—П–Ј—Л–≤–∞–ї–∞—Б—М –Є–Ј–≤–љ–µ –Є –љ–µ —Г—З—А–µ–ґ–і–∞–ї–∞—Б—М –љ–∞—Б–Є–ї—М–љ–Њ, –∞ —Б–Њ–Ј–і–∞–≤–∞–ї–∞—Б—М –Є–Ј–љ—Г—В—А–Є –Є –Њ—Б–Њ–Ј–љ–∞–≤–∞–ї–∞—Б—М –ї—О–±–Њ–≤—М—О —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ–є. –Э–Њ –њ—А–Є –≤—Б–µ–Љ —В–Њ–Љ —Б–≤—П—В–Њ —Б–Њ—Е—А–∞–љ—П–ї–∞—Б—М –њ—А–µ–µ–Љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Њ—В –∞–њ–Њ—Б—В–Њ–ї–Њ–≤7, —П—А–Ї–Њ —Б–Є—П–ї –њ–∞—Б—В—Л—А—Б–Ї–Є–є –Њ–±–ї–Є–Ї, –Њ—З–µ–љ—М —З–∞—Б—В–Њ —Г–Ї—А–∞—И–µ–љ–љ—Л–є –Њ—А–µ–Њ–ї–Њ–Љ –Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і–љ–Є—З–µ—Б—В–≤–∞ –Є –Љ—Г—З–µ–љ–Є—З–µ—Б—В–≤–∞(8) –Ј–∞ –•—А–Є—Б—В–∞ –Є –Ј–∞ –¶–µ—А–Ї–Њ–≤—М. –Я—А–µ–і—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М –¶–µ—А–Ї–≤–Є –≤–Њ—Б–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї—Б—П –Ї–∞–Ї –Р–љ–≥–µ–ї-—Е—А–∞–љ–Є—В–µ–ї—М –і–∞–љ–љ–Њ–є –¶–µ—А–Ї–≤–Є –≤–Њ –њ–ї–Њ—В–Є –Є –∞–љ–≥–µ–ї –Ј–µ–Љ–љ–Њ–є –Є –≤ —В–Њ –ґ–µ –≤—А–µ–Љ—П –љ–µ–±–µ—Б–љ—Л–є, –Є–±–Њ —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ –Љ–∞–ї–Њ –±—Л–ї–Њ —А–∞—Б—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ –Њ—В —Б—В—А–∞–ґ–і—Г—Й–µ–є –Ј–µ–Љ–ї–Є –і–Њ —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–≥–Њ –Э–µ–±–∞ –Є —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ —З–∞—Б—В–Њ –Є —Б–Ї–Њ—А–Њ –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–≤–∞–ї–Њ—Б—М —Н—В–Њ —А–∞—Б—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Є–Љ–Є –љ–∞—Б–Љ–µ—А—В–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є(9).

–Я–Њ–љ—П—В–љ–Њ –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ —В–∞–Ї –≤–Њ—Б–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–µ–Љ—Л–є –њ—А–µ–і—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М –¶–µ—А–Ї–≤–Є —П–≤–ї—П–ї—Б—П –і–ї—П —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ –ї–Є—Ж–Њ–Љ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ—Л–Љ –Є –±–ї–Є–Ј–Ї–Є–Љ вАФ –њ–Њ—З—В–Є –Ї–∞–Ї —Б–≤—П—В—Л–љ—П, –Ї–∞–Ї –ї—О–±–Є–Љ—Л–є –Є –і–Њ—А–Њ–≥–Њ–є –њ–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Є–Љ —Б–Њ–Ї—А–Њ–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –њ—А–Є—З–Є–љ–∞–Љ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ—Л–є —Б–Њ—Б—Г–і –Є –≤ —В–Њ –ґ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Ї–∞–Ї –љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М –∞–њ–Њ—Б—В–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–є –•—А–Є—Б—В–Њ–≤–Њ–є –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—В–Є. –°–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ–љ—П—В–љ–Њ (–њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є), —З—В–Њ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ—Л–Љ –±–ї–∞–≥–Њ–≥–Њ–≤–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ–Ї—А—Г–ґ–∞–ї—Б—П –њ—А–µ–і—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М –¶–µ—А–Ї–≤–Є, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ —П–≤–ї—П–ї—Б—П –ї–Є—В—Г—А–≥–Њ–Љ-—В–∞–є–љ–Њ—Б–Њ–≤–µ—А—И–Є—В–µ–ї–µ–Љ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –њ—А–Њ–њ–Њ–≤–µ–і—М –Њ –•—А–Є—Б—В–µ –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–∞—Б—М —П–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –і—Г—Е–∞ –Є —Б–Є–ї—Л. –Я—А–µ–і—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М –¶–µ—А–Ї–≤–Є –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л–ї —Б–Њ–і–µ–ї–∞—В—М—Б—П –Є —Б–Њ–і–µ–ї—Л–≤–∞–ї—Б—П —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–Љ-–ґ—А–µ—Ж–Њ–Љ, –Є–Ј—К—П—В—Л–Љ, –Њ–±–Њ—Б–Њ–±–ї–µ–љ–љ—Л–Љ –Є–Ј —Б—А–µ–і—Л –ї—О–і–µ–є –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ вАФ –≤–љ–µ—И–љ–µ вАФ —П–Ј—Л—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –ґ—А–µ—Ж–∞–Љ –Є –Є—Г–і–µ–є—Б–Ї–Є–Љ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–∞–Љ, –љ–Њ –±–µ—Б–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ –Є–љ—Л–Љ –њ–Њ –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–Є–Љ —Б–≤—П–Ј—П–Љ —Б –С–Њ–≥–Њ–Љ –Є –ї—О–і—М–Љ–Є.

–Ю–±–Њ—Б–Њ–±–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М, –≤—Л–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–∞ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є–Ј —Б—А–µ–і—Л —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ –Є–Ј–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ –Њ—В–ї–Є—З–∞–ї–∞ –µ–≥–Њ –≤–љ–µ—И–љ–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —В–µ–Љ, —З—В–Њ –Њ–љ –≤–Њ–Ј–ї–µ–ґ–∞–ї, —Б—В–Њ—П–ї –Є–ї–Є —Б–Є–і–µ–ї –≤–њ–µ—А–µ–і–Є –Є–ї–Є –≤ —Ж–µ–љ—В—А–µ –≤–µ—А—Г—О—Й–Є—Е, –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ –љ–µ–≥–Њ –Є —Б–Ј–∞–і–Є —А–∞–Ј–Љ–µ—Й–∞—О—Й–Є—Е—Б—П, –љ–Њ –Є —В–µ–Љ, —З—В–Њ –Њ–љ –Њ–±–ї–∞—З–∞–ї—Б—П –≤ –Њ—Б–Њ–±—Л–µ –Њ–і–µ–ґ–і—Л, –µ–Љ—Г –њ—А–Є—Б–≤–Њ–µ–љ–љ—Л–µ. –Ґ–∞–Ї–Њ–≤–∞ —Б–Є–ї–∞ –≤–µ—Й–µ–є –Є —В–∞–Ї–Њ–≤–∞ –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—П –ї—О–і–µ–є, —З—В–Њ –Њ–љ–Є –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г—В –Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М –±–µ–Ј –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—П —Б—В–Њ–ї—М –≤–∞–ґ–љ—Г—О —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г –≤–љ–µ—И–љ–µ–є —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є, –Ї–∞–Ї –Њ–і–µ—П–љ–Є–µ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–∞. –Ц—А–µ—Ж—Л –≤—Б–µ—Е —П–Ј—Л—З–µ—Б–Ї–Є—Е —А–µ–ї–Є–≥–Є–є –Є–Љ–µ–ї–Є –Є –Є–Љ–µ—О—В –Њ—Б–Њ–±—Л–µ –Њ–і–µ–ґ–і—Л, –Ї–∞–Ї –Є –Є—Г–і–µ–є—Б–Ї–Є–µ —Б–ї—Г–ґ–Є—В–µ–ї–Є —Б–Ї–Є–љ–Є–Є –Є —Е—А–∞–Љ–∞ –≤—Б–µ—Е —А–∞–Ј—А—П–і–Њ–≤. –Э–µ –Љ–Њ–≥–ї–Є –Є—Е –љ–µ –Є–Љ–µ—В—М –Є —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ–µ, –±—Л–≤—И–Є–µ –Є—Г–і–µ–Є –Є–ї–Є —П–Ј—Л—З–љ–Є–Ї–Є, вАФ –ї—О–і–Є —Б –≤–Њ–Ј—А–Њ–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–є, –Њ–і—Г—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–љ–Њ–є —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ–Њ—Б—В—М—О. –Ш –њ–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б—В–≤–Њ –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Њ –Њ—В—А–Є—Ж–∞—В—М –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В–Є —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ—Л—Е –Њ–і–µ–ґ–і. –•—А–Є—Б—В–Њ—Б –±—Л–ї –і–ї—П —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ –љ–µ —Б–Ї–∞–Ј–Ї–Њ–є, –љ–µ –Њ—В–≤–ї–µ—З–µ–љ–љ–Њ–є –Є–і–µ–µ–є, –љ–Њ –ґ–Є–≤—Л–Љ, –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є –і–Њ—Б—В–Њ–≤–µ—А–љ—Л–Љ –І–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–Љ, –њ–Њ –≤—Б–µ–Љ—Г –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–Љ –≤—Б–µ–Љ –љ–∞–Љ, –Ї—А–Њ–Љ–µ –≥—А–µ—Е–∞, –Є –≤ —В–Њ –ґ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Є—Б—В–Є–љ–љ—Л–Љ –С–Њ–≥–Њ–Љ –Є –°–њ–∞—Б–Є—В–µ–ї–µ–Љ –Љ–Є—А–∞, —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –≤—Б–µ, —З—В–Њ –Є–Љ–µ–ї –•—А–Є—Б—В–Њ—Б, —Б—В–∞–ї–Њ –±–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ, —Б–≤—П—В—Л–Љ, –њ–Њ—З–Є—В–∞–µ–Љ—Л–Љ —Г –≤–µ—А—Г—О—Й–Є—Е. –•—А–Є—Б—В–Њ—Б –љ–Њ—Б–Є–ї, –њ–Њ –њ—А–µ–і–∞–љ–Є—О, –і–ї–Є–љ–љ—Л–µ –≤–Њ–ї–Њ—Б—Л –Є –±–Њ—А–Њ–і—Г вАФ –Њ–љ–Є —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ—Л –Є –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Л –і–ї—П —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–∞, —Г–њ–Њ–і–Њ–±–ї—П—О—Й–µ–≥–Њ—Б—П –•—А–Є—Б—В—Г —Б–≤–Њ–Є–Љ –≤–љ–µ—И–љ–Є–Љ –≤–Є–і–Њ–Љ, вАФ —В–∞–Ї —З—Г–≤—Б—В–≤—Г—О—В –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ—Л–µ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ–µ. –•—А–Є—Б—В–Њ—Б –љ–Њ—Б–Є–ї —Е–Є—В–Њ–љ, —Б–Њ—В–Ї–∞–љ–љ—Л–є –њ—А–µ—З–Є—Б—В—Л–Љ–Є —А—Г–Ї–∞–Љ–Є –Х–≥–Њ –Ь–∞—В–µ—А–Є, вАФ —Б–∞–Љ–Њ–µ –њ–Њ–і–Њ–±–Є–µ —Н—В–Њ–≥–Њ —Е–Є—В–Њ–љ–∞ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ –і–ї—П –љ–∞—Б. –•—А–Є—Б—В–Њ—Б –њ—А–µ–њ–Њ—П—Б—Л–≤–∞–ї—Б—П –ї–µ–љ—В–Є–µ–Љ, –•—А–Є—Б—В–Њ—Б –±—Л–ї –Њ–±–ї–∞—З–µ–љ –≤ –Њ–і–µ–ґ–і—Г –њ–Њ—А—Г–≥–∞–љ–Є—П вАФ —Е–ї–∞–Љ–Є–і—Г —З–µ—А–≤–ї–µ–љ—Г—О, –Ю–љ –Є–Љ–µ–ї —Г–Ј—Л –љ–∞ —А—Г–Ї–∞—Е, –љ–∞ –≥–Њ–ї–Њ–≤–µ –≤–µ–љ–Њ–Ї —В–µ—А–љ–Њ–≤—Л–є вАФ –Ї–∞–Ї –ґ–µ –љ–µ –Є–Љ–µ—В—М –љ–∞ —Б–µ–±–µ —Е–Њ—В—П –±—Л —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–∞ —Н—В–Є—Е —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ—Л—Е –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–Њ–≤ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Њ–Љ—Г —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї—Г, –Њ–±—А–∞–Ј—Г –•—А–Є—Б—В–∞ –Є –≤ –ґ–Є–Ј–љ–Є —Б–≤–Њ–µ–є вАФ –њ–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ–Љ –Є –љ–∞—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–µ–Љ –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Л–Љ, –Є –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ вАФ —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Є—З–µ—Б–Ї–Є вАФ –≤ –ї–Є—В—Г—А–≥–Є–Є –ґ–Є–≤—Г—Й–µ–Љ—Г –•—А–Є—Б—В–Њ–≤–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ—М—О –≤–Њ –≤—Б–µ –µ–µ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В—Л, –Њ—В —А–Њ–ґ–і–µ—Б—В–≤–∞ –і–Њ –≤–Њ–Ј–љ–µ—Б–µ–љ–Є—П?(10) –Х—Б–ї–Є –ґ–µ –Љ—Л –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–Љ –њ—А–µ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –У–Њ—Б–њ–Њ–і–љ–µ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–і–µ–ґ–і—Л –Ш–Є—Б—Г—Б–∞ –•—А–Є—Б—В–∞ —Б–і–µ–ї–∞–ї–Є—Б—М –±–µ–ї—Л–Љ–Є –Ї–∞–Ї —Б–љ–µ–≥ –Є –Ј–∞–±–ї–Є—Б—В–∞–ї–Є, –Ї–∞–Ї —Б–≤–µ—В –≤–Њ —В—М–Љ–µ; –µ—Б–ї–Є –Љ—Л –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–Љ, —З—В–Њ –њ—А–µ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –У–Њ—Б–њ–Њ–і–љ–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–Њ –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Љ–Њ–ї–Є—В–≤—Л –Х–≥–Њ –љ–∞ –§–∞–≤–Њ—А–µ, вАФ —В–Њ –Љ—Л –њ–Њ–є–Љ–µ–Љ —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Є–Ї—Г, –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –±–ї–µ—Б—В—П—Й–µ–є –њ–∞—А—З–Є, –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –і–µ–ї–∞–µ—В—Б—П –Њ–±–ї–∞—З–µ–љ–Є–µ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Є—Е —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤: –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –њ–Њ–і–≤–Є–≥ —Б–≤–Њ–Є—Е –њ–∞—Б—В—Л—А–µ–є –°–≤—П—В–∞—П –¶–µ—А–Ї–Њ–≤—М —Г–Ї—А–∞—И–∞–µ—В –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ—Л–Љ –њ–Њ–і–Њ–±–Є–µ–Љ вАФ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ —Д–∞–≤–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–≤–µ—В–∞. –Х—Б–ї–Є –Љ—Л –µ—Й–µ –њ—А–Є–њ–Њ–Љ–љ–Є–Љ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ—Л–µ –Њ–і–µ–ґ–і—Л –Є —А–µ–ї–Є–Ї–≤–Є–Є –і—А–µ–≤–љ–µ–є –¶–µ—А–Ї–≤–Є вАФ –Њ–Љ–Њ—Д–Њ—А [–њ–Њ–Ї—А–Њ–≤] –Є –њ–Њ—П—Б –С–Њ–≥–Њ–Љ–∞—В–µ—А–Є, —Д–µ–ї–Њ–љ—М [–≤–µ—А—Е–љ–µ–µ –Њ–±–ї–∞—З–µ–љ–Є–µ —Б –Њ—В–≤–µ—А—Б—В–Є–µ–Љ –і–ї—П –≥–Њ–ї–Њ–≤—Л] –Є —Г–±—А—Г—Б [–њ–ї–∞—В–Њ–Ї, –њ–Њ–ї–Њ—В–µ–љ—Ж–µ] –∞–њ. –Я–∞–≤–ї–∞, —В–Њ –љ–∞–Љ –њ–Њ–љ—П—В–љ–Њ –±—Г–і–µ—В –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ (–Є –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–µ–µ –Є –≤–љ–µ—И–љ–µ–µ) –Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Њ–і–µ–ґ–і.

–Я–µ—А–≤—Л–Љ —Г–і–∞—А–Њ–Љ –Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї–∞ вАФ –±–ї–∞–≥–Њ–≤–µ—Б—В–Њ–Љ, –Ј–Њ–≤—Г—Й–Є–Љ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ –≤ —Е—А–∞–Љ –љ–∞ –Љ–Њ–ї–Є—В–≤—Г, —Г–ґ–µ —А–∞–Ј—А—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –њ–Њ—В–Њ–Ї –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –Є —Б–Њ–Ј–Є–і–∞–µ—В—Б—П –њ–µ—А–≤–∞—П –њ–ї–Њ—В–Є–љ–∞ –µ–≥–Њ —В–µ—З–µ–љ–Є—О, –Є –Љ—Л –≤—Б—В—Г–њ–∞–µ–Љ –≤ –њ–µ—А–≤—Л–є —Б–ї–Њ–є –±–Њ–≥–Њ—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є—П. –Ю—Б–µ–љ–Є–≤ —Б–µ–±—П –Ї—А–µ—Б—В–љ—Л–Љ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є–µ–Љ, —Б–њ–µ—И–Є–Љ –≤ —Е—А–∞–Љ –Є –њ–Њ–і –Ј–≤—Г–Ї–Є –±–ї–∞–≥–Њ–≤–µ—Б—В–∞, –љ–∞–њ–Њ–ї–љ—П—О—Й–µ–≥–Њ —Б–∞–Љ—Л–є –≤–Њ–Ј–і—Г—Е –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є—З–љ—Л–Љ –Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–Є–µ–Љ –Є –±–ї–∞–≥–Њ–Ј–≤—Г—З–љ–Њ–є —Е–≤–∞–ї–Њ–є –Ґ–≤–Њ—А—Ж—Г (–Њ—В —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –љ–∞—И–Є «–Ї–∞–Љ–њ–∞–љ—Л» вАФ –Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї–∞ вАФ –њ—А–Њ–і—Г–Ї—В—Л –µ–µ), –≤—Б—В—Г–њ–∞–µ–Љ –њ–Њ–і —Б–≤–Њ–і—Л –і–Њ–Љ–∞ –С–Њ–ґ–Є—П –Є, —Б–Њ—В–≤–Њ—А–Є–≤ –Ј–µ–Љ–љ–Њ–є –Є–ї–Є –њ–Њ—П—Б–љ—Л–µ –њ–Њ–Ї–ї–Њ–љ—Л –њ—А–µ–і –∞–ї—В–∞—А–µ–Љ, –ґ–і–µ–Љ –љ–∞—З–∞–ї–∞ —Б–ї—Г–ґ–±—Л.

–°–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї, –Ї–∞–Ї —В–∞–є–љ–Њ—Б–Њ–≤–µ—А—И–Є—В–µ–ї—М, –≤—Б–µ–≥–і–∞ –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є—В —З–µ—А–µ–Ј –Њ—Б–Њ–±—Л–µ –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –±–Њ–≥–Њ—Б–ї—Г–ґ–µ–±–љ—Л–µ —Б–ї–Њ–Є. –Ш—Б–њ–Њ–ї–љ–Є–≤ –≤–µ—З–µ—А–љ–µ–µ –Є —Г—В—А–µ–љ–љ–µ–µ –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –њ—А–∞–≤–Є–ї–Њ —Г —Б–µ–±—П –≤ –Ї–µ–ї—М–µ, —В–Њ –µ—Б—В—М —Б–Њ–≤–µ—А—И–Є–≤ –±–Њ–≥–Њ—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є–µ –і–ї—П —Б–µ–±—П –љ–∞–µ–і–Є–љ–µ, —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї, –≤—Б—В—Г–њ–Є–≤ –≤ —Е—А–∞–Љ, —З–Є—В–∞–µ—В –≤—Е–Њ–і–љ—Л–µ –Љ–Њ–ї–Є—В–≤—Л, –љ–∞–ї–Њ–ґ–Є–≤ –љ–∞ —Б–µ–±—П –Њ–і–љ—Г –µ–њ–Є—В—А–∞—Е–Є–ї—М [—Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–Њ –љ–Є—Б–њ–∞–і–∞—О—Й—Г—О —Б–њ–µ—А–µ–і–Є –і–≤—Г—Е—З–∞—Б—В–љ—Г—О –ї–µ–љ—В—Г —Б –≤—Л—И–Є—В—Л–Љ–Є –Ї—А–µ—Б—В–∞–Љ–Є] вАФ –Ї–∞–Ї —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї –њ–∞—Б—В—Л—А—Б–Ї–Њ–є –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—В–Є, –Є –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–ї—П–µ—В —Б–µ–±—П –Ї –і–Њ—Б—В—Г–њ—Г –≤–Њ —Б–≤—П—В–Њ–є –∞–ї—В–∞—А—М –Ї –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї—Г, –Є—Б–њ—А–∞—И–Є–≤–∞—П —Б–µ–±–µ —Г –С–Њ–≥–∞ —Б–Є–ї—Л –Є –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є –і–ї—П —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–Є—П «–±–µ—Б–Ї—А–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–і–µ–є—Б—В–≤–Є—П». –¶–µ–ї—Г—П –Є–Ї–Њ–љ—Л –•—А–Є—Б—В–∞, –С–Њ–≥–Њ–Љ–∞—В–µ—А–Є –Є —Е—А–∞–Љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Б–≤—П—В–Њ–≥–Њ, —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї –њ—А–Є–≤–µ—В—Б—В–≤—Г–µ—В –љ–µ–±–Њ–ґ–Є—В–µ–ї–µ–є –Є –Љ–Њ–ї–Є—В—Б—П –Є–Љ –Є, —Б–Њ—В–≤–Њ—А–Є–≤ –њ–Њ–Ї–ї–Њ–љ —Б–Њ–±—А–∞–≤—И–Є–Љ—Б—П, –њ—А–Њ–Є–Ј–љ–Њ—Б–Є—В –њ—А–Њ—И–µ–љ–Є—П –Љ–Є—А–∞. –Я—А–Є–ї–Њ–ґ–Є–≤—И–Є—Б—М –Ї –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї—Г, –Њ–љ —З–Є—В–∞–µ—В –Љ–Њ–ї–Є—В–≤—Л –Њ–±–ї–∞—З–µ–љ–Є—П –Є, –±–ї–∞–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–Є–≤ –Ї–∞–ґ–і—Г—О –≤–µ—Й—М –Њ–±–ї–∞—З–µ–љ–Є—П, –і–ї—П —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–Є—П –ї–Є—В—Г—А–≥–Є–Є –Њ–±–ї–µ–Ї–∞–µ—В—Б—П –≤ –њ–Њ–ї–љ–Њ–µ –њ—А–Є—Б–≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–µ –µ–≥–Њ —Б–∞–љ—Г –Є –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—О –Њ–і–µ—П–љ–Є–µ. –Ч–∞—В–µ–Љ —Г–Љ—Л–≤–∞–µ—В —А—Г–Ї–Є –і–ї—П —Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Є –≤ –Ј–љ–∞–Ї –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є —З–Є—Б—В–Њ—В—Л –Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —В–Њ–≥–і–∞ –њ—А–Є—Б—В—Г–њ–∞–µ—В –Ї –ґ–µ—А—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї—Г. (–І–Є–љ–Њ–њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —Б–Є—А—Б–Ї–Њ–є [—Б–Є—А–Є–є—Б–Ї–Њ–є] –ї–Є—В—Г—А–≥–Є–Є —Б–≤—П—В–Њ–≥–Њ –∞–њ. –Ш–∞–Ї–Њ–≤–∞ –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—В—Б—П —В–µ–Љ, —З—В–Њ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї, —Б–љ—П–≤ –њ–Њ–≤—Б–µ–і–љ–µ–≤–љ—Г—О –Њ–і–µ–ґ–і—Г, –њ–Њ –Њ–Љ–Њ–≤–µ–љ–Є–Є —А—Г–Ї –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В: «–Ю—В—К–Є–Љ–Є –Њ—В –Љ–µ–љ—П, –У–Њ—Б–њ–Њ–і–Є, –љ–µ—З–Є—Б—В—Л—П —А—Г–±–Є—Й–∞, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—П –Њ–±–ї–µ–Ї –Љ–µ–љ—П —Б–∞—В–∞–љ–∞, –Є –Њ–і–µ–љ—М –Љ–µ–љ—П –≤ –Њ–і–µ–ґ–і—Л –Ґ–≤–Њ–Є—Е –Є–Ј–±—А–∞–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤, —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—П –і–Њ—Б—В–Њ–Є–љ—Б—В–≤—Г —Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є—П –Ґ–µ–±–µ, –њ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Ґ–µ–±—П, –±–ї–∞–≥–Њ–ї–µ–њ–љ–∞–≥–Њ —З–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Ґ–µ–±—П, –Ю—В–µ—Ж, –°—Л–љ –Є –°–≤—П—В—Л–є –Ф—Г—Е, –љ—Л–љ–µ, –Є –≤—Б–µ–≥–і–∞, –Є –≤–Њ –≤–µ–Ї–Є –≤–µ–Ї–Њ–≤. –Р–Љ–Є–љ—М».)

–Э–∞—З–Є–љ–∞–µ—В—Б—П –њ—А–Њ—Б–Ї–Њ–Љ–Є–і–Є—П, —В–Њ –µ—Б—В—М –њ—А–Є–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ –Є –њ—А–Є–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –≤–µ—Й–µ—Б—В–≤–∞ —Е–ї–µ–±–∞ –Є –≤–Є–љ–∞ –і–ї—П –°–≤—П—В—Л—Е –Ф–∞—А–Њ–≤. –Э–∞—З–∞–ї–Њ –њ—А–Њ—Б–Ї–Њ–Љ–Є–і–Є–Є –Њ–±—Л–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ —Б–Њ–≤–њ–∞–і–∞–µ—В —Б —З—В–µ–љ–Є–µ–Љ —З–∞—Б–Њ–≤ –і–ї—П –Љ–Њ–ї—П—Й–Є—Е—Б—П. –Я—А–Њ—Б–Ї–Њ–Љ–Є–і–Є—П, —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞–µ–Љ–∞—П —В–∞–є–љ–Њ(11), –≤ —В–Є—И–Є–љ–µ –Є —Г–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є–Є —Б–≤—П—В–Њ–≥–Њ –∞–ї—В–∞—А—П, –њ–Њ–Љ–Є–Љ–Њ —В–Њ–≥–Њ —З—В–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–∞ –њ–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П–Љ –Є —Б–ї–Њ–≤–µ—Б–љ–Њ–Љ—Г —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є—О, вАФ –Њ—З–µ–љ—М –њ–Њ—Н—В–Є—З–љ–∞, —В—А–Њ–≥–∞—В–µ–ї—М–љ–∞. –Т–Њ–Ј–ґ–µ–≥—И–Є —Б–≤–µ—З—Г –љ–∞ –ґ–µ—А—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–µ(12) –њ—А–µ–і –†–∞—Б–њ—П—В–Є–µ–Љ –Є —Б–Њ—В–≤–Њ—А–Є–≤ —В—А–Є –њ–Њ–Ї–ї–Њ–љ–∞, —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї —З–Є—В–∞–µ—В —В—А–Њ–њ–∞—А—М «–Ш—Б–Ї—Г–њ–Є–ї –љ—Л –µ—Б–ЄвА¶» –Є –њ–Њ–ї–∞–≥–∞–µ—В –љ–∞—З–∞–ї–Њ –њ—А–Њ—Б–Ї–Њ–Љ–Є–і–Є–Є –≤–Њ–Ј–≥–ї–∞—Б–Њ–Љ. –Ч–∞—В–µ–Љ –≤—Л—А–µ–Ј–∞–µ—В –∞–≥–љ—Ж–∞ –Є–Ј –Њ–і–љ–Њ–є –њ—А–Њ—Б—Д–Њ—А—Л, –њ—А–Њ–Є–Ј–љ–Њ—Б—П —Б—В–Є—Е–Є –Є–Ј –Љ–µ—Б—Б–Є–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –≥–ї–∞–≤—Л –њ—А–Њ—А. –Ш—Б–∞–Є–Є (–Ш—Б. 53). –Ф–ї—П –Х–≤—Е–∞—А–Є—Б—В–Є–Є –Я—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–∞—П –¶–µ—А–Ї–Њ–≤—М —Г–њ–Њ—В—А–µ–±–ї—П–µ—В –њ—И–µ–љ–Є—З–љ—Л–є –Ї–≤–∞—Б–љ—Л–є [–Ї–Є—Б–ї—Л–є], –њ–Њ—Б–Њ–ї–µ–љ–љ—Л–є –≤ –Љ–µ—А—Г —Е–ї–µ–± вАФ –∞—А—В–Њ—Б, –Ї–∞–Ї –Њ–љ –Є –љ–∞–Ј–≤–∞–љ –≤ —В—А–µ—Е –Љ–µ—Б—В–∞—Е –Х–≤–∞–љ–≥–µ–ї–Є—П вАФ —Г —В—А–µ—Е –µ–≤–∞–љ–≥–µ–ї–Є—Б—В–Њ–≤ вАФ –њ–Њ –≥—А–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ—Г —В–µ–Ї—Б—В—Г (–Ь—Д. 26, 26; –Ь–Ї. 14, 22; –Ы–Ї. 22, 19), –≤ –Њ—В–ї–Є—З–Є–µ –Њ—В –Њ–њ—А–µ—Б–љ–Њ–Ї–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –њ–Њ-–≥—А–µ—З–µ—Б–Ї–Є –∞–Ј–Є–Љ–Њ–љ вАФ –±–µ—Б–Ї–≤–∞—Б–љ—Л–є. –Ґ–∞–Ї–Њ–≤–∞ –±—Л–ї–∞ –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї–∞ –∞–њ–Њ—Б—В–Њ–ї–Њ–≤ –Є –≤—Б–µ–є –і—А–µ–≤–љ–µ–є –¶–µ—А–Ї–≤–Є. –Ъ–∞–Ї —Б–њ–µ—Ж–Є—Д–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –≤–µ—В—Е–Њ–Ј–∞–≤–µ—В–љ–Њ–є –њ–∞—Б—Е–Є, —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Є—З–µ—Б–Ї–Є –њ–Њ–љ—П—В–љ–∞—П —Г –µ–≤—А–µ–µ–≤, –Њ–њ—А–µ—Б–љ–Њ–Ї–Є –љ–µ—Г–Љ–µ—Б—В–љ—Л –≤ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–Є–Є –љ–Њ–≤–Њ–Ј–∞–≤–µ—В–љ–Њ–є –Я–∞—Б—Е–∞–ї—М–љ–Њ–є –Ц–µ—А—В–≤—Л вАФ —В—А–∞–њ–µ–Ј—Л, –Ї–∞–Ї –љ–Є—З–µ–Љ –љ–µ –Њ–њ—А–∞–≤–і–∞–љ–љ—Л–є –Є—Г–і–∞–Є–Ј–Љ. –°–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –њ–∞—Б—Е–∞–ї—М–љ—Л–Љ –ґ–µ—А—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –Ї—Г—И–∞–љ—М–µ–Љ –≤ –Т–µ—В—Е–Њ–Љ –Ч–∞–≤–µ—В–µ –±—Л–ї —П–≥–љ–µ–љ–Њ–Ї, –Њ–њ—А–µ—Б–љ–Њ–Ї–Є –ґ–µ –Є –≥–Њ—А—М–Ї–Є–µ —В—А–∞–≤—Л –±—Л–ї–Є –њ—А–Є–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ—Л [–њ—А–Є–ї–∞–≥–∞–ї–Є—Б—М] –Ї –љ–µ–Љ—Г, —В–Њ –µ—Б—В—М —Б–ї—Г–ґ–Є–ї–Є —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–∞–Љ–Є –≤—В–Њ—А–Њ—Б—В–µ–њ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є (–∞—В—А–Є–±—Г—В–Є–≤–љ—Л–Љ–Є), вАФ –≤ —Ж–µ–љ—В—А–µ –±—Л–ї –∞–≥–љ–µ—Ж. –Х–≤—Е–∞—А–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –∞–≥–љ–µ—Ж вАФ —Е–ї–µ–±, —П–≤–ї—П—О—Й–Є–є —Б–Њ–±–Њ—О –°–∞–Љ–Њ–≥–Њ –•—А–Є—Б—В–∞, вАФ –ї–µ–ґ–Є—В –≤ —Ж–µ–љ—В—А–µ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Њ–є —В—А–∞–њ–µ–Ј—Л, –Ј–∞–Љ–µ–љ—П—П —Б–Њ–±–Њ–є —П–≥–љ–µ–љ–Ї–∞, –∞ –љ–µ –Њ–њ—А–µ—Б–љ–Њ–Ї–Є. –•—А–Є—Б—В–Њ—Б –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї –Њ –°–µ–±–µ: –ѓ —Е–ї–µ–± –ґ–Є–≤—Л–є, —Б—И–µ–і—И–Є–є —Б –љ–µ–±–µ—БвА¶ —Е–ї–µ–± (–∞—А—В–Њ—Б)… –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –ѓ –і–∞–Љ, –µ—Б—В—М –Я–ї–Њ—В—М –Ь–Њ—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –ѓ –Њ—В–і–∞–Љ –Ј–∞ –ґ–Є–Ј–љ—М –Љ–Є—А–∞ (–Ш–љ. 6, 51).

–Ъ–∞—В–Њ–ї–Є–Ї–Є –±–ї–Є–Ј–Њ—А—Г–Ї–Є, —Г–њ–Њ—В—А–µ–±–ї—П—П –і–ї—П –Х–≤—Е–∞—А–Є—Б—В–Є–Є –±–µ–Ј–≤–Ї—Г—Б–љ—Л–µ –Њ–њ—А–µ—Б–љ–Њ–Ї–Є, —З—Г—В—М –ї–Є –љ–µ –Љ–µ—Е–∞–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є –њ—А–Є–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л–µ –≤ –≤–Є–і–µ –Њ–±–ї–∞—В–Њ–Ї(13).

–Я—А–Њ–±–Њ–і–∞—П —А–µ–±—А–Њ –∞–≥–љ—Ж–∞, —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї –≤–ї–Є–≤–∞–µ—В –≤ —З–∞—И—Г –≤–Є–љ–Њ, —Б–Љ–µ—И–∞–љ–љ–Њ–µ —Б –≤–Њ–і–Њ–є. –Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –і–Є—Б–Ї–Њ—Б –љ–∞ –ґ–µ—А—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–µ —П–≤–ї—П–µ—В —Б–Њ–±–Њ–є –У–Њ–ї–≥–Њ—Д—Г, –њ—А–µ–і—Б–Њ–≤–µ—А—И–Є–≤—И—Г—О—Б—П –≤ –С–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ –°–Њ–≤–µ—В–µ вАФ –≤ –њ—А–µ–і–≤–µ—З–љ—Л—Е –љ–µ–і—А–∞—Е –С–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–∞. –°–≤—П—В—Л–µ –Ф–∞—А—Л –µ—Й–µ –љ–µ –њ—А–µ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ—Л вАФ –•—А–Є—Б—В–Њ—Б –µ—Й–µ –љ–µ —П–≤–ї–µ–љ –љ–∞—А–Њ–і—Г, –љ–µ –љ–∞—З–∞–ї –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ –і–µ–ї–∞ —Б–њ–∞—Б–µ–љ–Є—П. –Э–Њ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ –Љ–Є—А–∞ –љ–∞—И–µ–≥–Њ —Г–ґ–µ –љ–∞ –Э–µ–Љ¬†(14), –Ю–љ —Г–ґ–µ –љ–∞—Б–Љ–µ—А—В–љ–Є–Ї, –С–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –µ–і–Є–љ–Њ—А–Њ–і–љ—Л–є –Ш—Б–∞–∞–Ї, вАФ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–≤—И–Є–є –µ—Й–µ –≤ —П—Б–ї—П—Е –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б–Њ –Ј–ї–∞—В–Њ–Љ –Є –ї–Є–≤–∞–љ–Њ–Љ —Б–Љ–Є—А–љ—Г –Њ—В –≤–Њ–ї—Е–≤–Њ–≤(15).

–Т–Њ—В –њ–Њ—З–µ–Љ—Г –і–Є—Б–Ї–Њ—Б вАФ –У–Њ–ї–≥–Њ—Д–∞ вАФ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –≤–Љ–µ—Б—В–µ –Є —П—Б–ї—П–Љ–Є –≤ –≤–Є—Д–ї–µ–µ–Љ—Б–Ї–Њ–Љ –≤–µ—А—В–µ–њ–µ, –∞ –Ј–∞–Ї–ї–∞–љ–љ—Л–є –∞–≥–љ–µ—Ж вАФ —Е–ї–µ–± вАФ —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Њ–Љ –љ–Њ–≤–Њ—А–Њ–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –•—А–Є—Б—В–∞, –Ъ–Њ—В–Њ—А—Л–є –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—В –ґ–Є—В—М –і–ї—П –і–∞–љ–љ–Њ–є –ї–Є—В—Г—А–≥–Є–Є (–±–µ–Ј —Н—В–Њ–≥–Њ –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–∞ вАФ —Е–ї–µ–±–∞ –љ–∞ –і–Є—Б–Ї–Њ—Б–µ вАФ –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–∞ –ї–Є—В—Г—А–≥–Є—П –Ї–∞–Ї —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –і—А–∞–Љ–∞, –Ї–∞–Ї –Љ–Є—Б—В–µ—А–Є—П)(16). –Ш –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б —В–µ–Љ —Н—В–Њ—В –У–Њ–ї–≥–Њ—Д—Б–Ї–Є–є –Р–≥–љ–µ—Ж, –ї–µ–ґ–∞—Й–Є–є –≤ —П—Б–ї—П—Е, –µ—Б—В—М –°—Л–љ –≤ –ї–Њ–љ–µ –Ю—В—З–Є(17) вАФ –љ–∞ –Я—А–µ—Б—В–Њ–ї–µ –°–ї–∞–≤—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –Ю–љ –Є–Љ–µ–ї —Г –Ю—В—Ж–∞ –њ—А–µ–ґ–і–µ –±—Л—В–Є—П –Љ–Є—А–∞ вАФ –њ–Њ –Х–≥–Њ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г —А–µ—З–µ–љ–Є—О; –Є –≤–Њ—В –≤—Л–љ–Є–Љ–∞–µ—В—Б—П —З–∞—Б—В–Є—Ж–∞ –Є–Ј –≤—В–Њ—А–Њ–є –њ—А–Њ—Б—Д–Њ—А—Л вАФ –≤ —З–µ—Б—В—М –Є –њ–∞–Љ—П—В—М –Я—А–µ—Б–≤—П—В–Њ–є –Ф–µ–≤—Л, –Є –Ї–∞–Ї —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї –Х–µ –њ–Њ–ї–∞–≥–∞–µ—В—Б—П —Б–њ—А–∞–≤–∞ –Њ—В –∞–≥–љ—Ж–∞ —Б–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є: «–њ—А–µ–і—Б—В–∞ –¶–∞—А–Є—Ж–∞ –Њ–і–µ—Б–љ—Г—О –Ґ–µ–±–µ, –≤ —А–Є–Ј–∞—Е –њ–Њ–Ј–ї–∞—Й–µ–љ–љ—Л—Е –Њ–і–µ—П–љ–∞ –њ—А–µ—Г–Ї—А–∞—И–µ–љ–љ–∞»(18). –°–ї–Њ–≤–∞, –љ–µ –њ—А–Є–ї–Њ–ґ–Є–Љ—Л–µ –Ї –С–Њ–ґ–Є–µ–є –Ь–∞—В–µ—А–Є –љ–Є —В–Њ–≥–і–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Ю–љ–∞ –±–Њ–і—А—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–∞ –≤–Њ–Ј–ї–µ —П—Б–ї–µ–є, –љ–Є —В–Њ–≥–і–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Ю–љ–∞ —А—Л–і–∞–ї–∞ —Г –Ъ—А–µ—Б—В–∞.

–Ш –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –і–Є—Б–Ї–Њ—Б вАФ –Э–µ–±–Њ, –≥–і–µ —Г –Я—А–µ—Б—В–Њ–ї–∞ –¶–∞—А—П –°–ї–∞–≤—Л –•—А–Є—Б—В–∞ –њ—А–µ–і—Б—В–Њ–Є—В –≤—Б—П —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–∞—П –Э–µ–±–µ—Б–љ–∞—П –¶–µ—А–Ї–Њ–≤—М, —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Є—З–µ—Б–Ї–Є –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–љ–∞—П –і–µ–≤—П—В—М—О —З–∞—Б—В–Є—Ж–∞–Љ–Є, –≤—Л–љ—Г—В—Л–Љ–Є –Є–Ј —В—А–µ—В—М–µ–є –њ—А–Њ—Б—Д–Њ—А—Л вАФ –≤ —З–µ—Б—В—М –Є –њ–∞–Љ—П—В—М: 1) —Б–≤. –Ш–Њ–∞–љ–љ–∞ –Ъ—А–µ—Б—В–Є—В–µ–ї—П (–њ–Њ–ї—Г—З–∞–µ—В—Б—П –і–µ–Є—Б—Г—Б –љ–∞ –і–Є—Б–Ї–Њ—Б–µ); 2) —Б–≤—П—В—Л—Е –њ—А–Њ—А–Њ–Ї–Њ–≤ вАФ –∞–њ–Њ—Б—В–Њ–ї–Њ–≤, «—Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ» –Т–µ—В—Е–Њ–≥–Њ –Ч–∞–≤–µ—В–∞; 3) —Б–≤—П—В—Л—Е –∞–њ–Њ—Б—В–Њ–ї–Њ–≤ вАФ –њ—А–Њ—А–Њ–Ї–Њ–≤ –Э–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Ч–∞–≤–µ—В–∞; 4) —Б–≤—П—В–Є—В–µ–ї–µ–є вАФ –њ—А–µ–µ–Љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –∞–њ–Њ—Б—В–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є—П —З–µ—А–µ–Ј –≤—Б–µ –≤–µ–Ї–∞; 5) —Б–≤—П—В—Л—Е –Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є –Љ—Г—З–µ–љ–Є—Ж вАФ –±–ї–∞–≥–Є—Е –љ–∞—З–∞—В–Ї–Њ–≤ —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–є –ї—О–±–≤–Є –Ї–Њ –•—А–Є—Б—В—Г –і–∞–ґ–µ –і–Њ –Ї—А–Њ–≤–Є, –њ–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є–≤—И–µ–є —Б–Ї—А–µ–њ–ї—П—О—Й–Є–Љ —Ж–µ–Љ–µ–љ—В–Њ–Љ –і–ї—П –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–љ–Њ–є –љ–∞ –Ъ–∞–Љ–љ–µ вАФ –•—А–Є—Б—В–µ вАФ –¶–µ—А–Ї–≤–Є; 6) –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л—Е –Љ—Г–ґ–µ–є –Є –ґ–µ–љ, –і–Њ–ї–≥–Є–Љ –ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ—Л–Љ –њ–Њ–і–≤–Є–≥–Њ–Љ –Љ–Њ–ї–Є—В–≤—Л –Є –њ–Њ—Б—В–∞ –≤–Њ–њ–ї–Њ—В–Є–≤—И–Є—Е –Є–і–µ–∞–ї —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є—П; 7) —Б–≤—П—В—Л—Е –±–µ—Б—Б—А–µ–±—А–µ–љ–Є–Ї–Њ–≤, –Њ—В–і–∞–≤—И–Є—Е —Б–µ–±—П –Є –њ—А–Є–Њ–±—А–µ—В–µ–љ–љ—Г—О –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—В—М –љ–∞ —Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є–µ —Б—В—А–∞–ґ–і—Г—Й–Є–Љ –±–ї–Є–ґ–љ–Є–Љ; 8) —Б–≤—П—В—Л—Е —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є –Я—А–µ—З–Є—Б—В–Њ–є –Ф–µ–≤—Л, —Б–≤—П—В–Њ–≥–Њ [–і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ] –і–љ—П, —Б–≤—П—В—Л—Е –њ—А–Њ—Б–≤–µ—В–Є—В–µ–ї–µ–є –љ–∞—И–µ–є –†–Њ–і–Є–љ—Л –Є –≤—Б–µ—Е —Б–≤—П—В—Л—Е, «–Є—Е–ґ–µ –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–∞–Љ–Є –њ–Њ—Б–µ—В–Є –љ–∞—Б –С–Њ–ґ–µ», –Є 9) —Б–≤—В—В. –Ш–Њ–∞–љ–љ–∞ –Ч–ї–∞—В–Њ—Г—Б—В–∞ –Є–ї–Є –Т–∞—Б–Є–ї–Є—П –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ вАФ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–µ–є —З–Є–љ–∞ –ї–Є—В—Г—А–≥–Є–Є.

–Я–Њ—З—В–Є–≤ –Є –њ—А–Є–Ј–≤–∞–≤ –љ–∞ –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М –≤—Б—О –Э–µ–±–µ—Б–љ—Г—О –¶–µ—А–Ї–Њ–≤—М, —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї –њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В –¶–µ—А–Ї–Њ–≤—М –Ј–µ–Љ–љ—Г—О, –≤—Л–љ–Є–Љ–∞—П —З–∞—Б—В–Є—Ж—Л –Ј–∞ –≤—Б—О —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ—Г—О –Є–µ—А–∞—А—Е–Є—О –Т—Б–µ–ї–µ–љ—Б–Ї–Њ–є –¶–µ—А–Ї–≤–Є –Є –Ј–∞ —Б–≤–Њ—О –†—Г—Б—Б–Ї—Г—О –Є –Љ–µ—Б—В–љ—Г—О, –Є –Ј–∞—В–µ–Љ —Б–µ—З–µ—В —З–∞—Б—В–Є—Ж—Л –Є–Ј —З–µ—В–≤–µ—А—В–Њ–є –њ—А–Њ—Б—Д–Њ—А—Л –Є –Є–Ј –і—А—Г–≥–Є—Е, –њ–Њ–і–∞–љ–љ—Л—Е –Ј–∞ –≤—Б–µ—Е –ґ–Є–≤—Л—Е, –Ї–Њ–≥–Њ –Њ–љ –Ј–љ–∞–µ—В –Є –њ–Њ–Љ–љ–Є—В –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–µ–љ–љ–Њ; –Є–Ј –њ—П—В–Њ–є –њ—А–Њ—Б—Д–Њ—А—Л –Є –Є–Ј –≤—Б–µ—Е, –њ–Њ–і–∞–љ–љ—Л—Е –Ј–∞ —Г–Љ–µ—А—И–Є—Е, –≤—Л–љ–Є–Љ–∞–µ—В—Б—П —З–∞—Б—В–Є—Ж–∞ –Ј–∞ —Г—Б–Њ–њ—И–Є—Е –≤–ї–∞—Б—В–µ–є –Љ–Є—А—Б–Ї–Є—Е –Є –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Л—Е –Є –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –Ј–∞ –≤—Б–µ—Е —Г–Љ–µ—А—И–Є—Е –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ—Л—Е —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ, –Ј–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –¶–µ—А–Ї–Њ–≤—М –Є–Љ–µ–µ—В –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Љ–Њ–ї–Є—В—М—Б—П –Ї–∞–Ї –Ј–∞ —Г–Љ–µ—А—И–Є—Е –≤ –љ–∞–і–µ–ґ–і–µ –≤–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ–Є—П, –ґ–Є–Ј–љ–Є –≤–µ—З–љ–Њ–є –Є –Њ–±—Й–µ–љ–Є—П —Б –С–Њ–≥–Њ–Љ. –Ш –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ –њ–Њ–Љ—П–љ—Г–≤ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–∞, –Њ—В –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—В—М —Б–≤—П—Й–µ–љ—Б—В–≤–∞, —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї –≤—Л–љ–Є–Љ–∞–µ—В —З–∞—Б—В–Є—Ж—Г –Ј–∞ —Б–µ–±—П.

–Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –і–Є—Б–Ї–Њ—Б —Г–ґ–µ –≤–Љ–µ—Й–∞–µ—В –Є –Э–µ–±–Њ –Є –Ј–µ–Љ–ї—О вАФ –≤—Б—О –њ–Њ–ї–љ–Њ—В—Г —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ—Г—О, –≤–µ—Б—М —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Є–є –Љ–Є—А.

–Я–Њ—Б—В–∞–≤–Є–≤ –љ–∞ –і–Є—Б–Ї–Њ—Б –Ј–≤–µ–Ј–і–Є—Ж—Г —Б –њ–Њ–ї–∞–≥–∞—О—Й–Є–Љ–Є—Б—П –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ (—Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –≤—Л—И–µ) —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є, —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї –Ј–∞–Ї—А—Л–≤–∞–µ—В –°–≤—П—В—Л–µ –Ф–∞—А—Л –Њ–±–ї–∞–≥–Њ—Г—Е–∞–љ–љ—Л–Љ–Є —Д–Є–Љ–Є–∞–Љ–Њ–Љ –≤–Њ–Ј–і—Г—Е–∞–Љ–Є –Є–ї–Є –њ–Њ–Ї—А–Њ–≤—Ж–∞–Љ–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ—Г—О—В —Б–Њ–±–Њ—О –њ–µ–ї–µ–љ—Л –љ–Њ–≤–Њ—А–Њ–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –•—А–Є—Б—В–∞ –Є —В—Г –С–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Г—О —Б–ї–∞–≤—Г («–њ–Њ–Ї—А—Л –љ–µ–±–µ—Б–∞ –і–Њ–±—А–Њ–і–µ—В–µ–ї—М(19) –Ґ–≤–Њ—П, –•—А–Є—Б—В–µ»), –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –љ–∞–њ–Њ–ї–љ—П–µ—В –≤–µ—Б—М –Љ–Є—А –Є –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ —В–≤–µ—А–і–Є –љ–µ–±–µ—Б–љ–Њ–є –Њ–±—К–µ–Љ–ї–µ—В –µ–≥–ЊвА¶

–Ч–∞—В–µ–Љ —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞–µ—В—Б—П —В—А–Њ–µ–Ї—А–∞—В–љ–Њ–µ –Ї–∞–ґ–і–µ–љ–Є–µ –°–≤—П—В—Л—Е –Ф–∞—А–Њ–≤ —Б–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є: «–С–ї–∞–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–µ–љ –С–Њ–≥ –љ–∞—И, —Б–Є—Ж–µ –±–ї–∞–≥–Њ–≤–Њ–ї–Є–≤—Л–є, —Б–ї–∞–≤–∞ –Ґ–µ–±–µ» вАФ –Є —З–Є—В–∞–µ—В—Б—П –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–∞ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П: «вА¶–°–∞–Љ –±–ї–∞–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–Є –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ —Б–Є–µ –Є –њ—А–Є–Є–Љ–Є –µ –≤ –њ—А–µ–љ–µ–±–µ—Б–љ—Л–є –Ґ–≤–Њ–є –ґ–µ—А—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї. –Я–Њ–Љ—П–љ–Є, —П–Ї–Њ –±–ї–∞–≥ –Є –І–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–ї—О–±–µ—Ж, –њ—А–Є–љ–µ—Б—И–Є—Е, –Є –Є—Е–ґ–µ —А–∞–і–Є –њ—А–Є–љ–µ—Б–Њ—И–∞, –Є –љ–∞—Б –љ–µ–Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ—Л —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є –≤–Њ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–і–µ–є—Б—В–≤–Є–Є –С–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Ґ–≤–Њ–Є—Е –Ґ–∞–Є–љ». –Ш –Њ—В–њ—Г—Б—В.

–Ф–Є–∞–Ї–Њ–љ –Њ—В–Њ–і–≤–Є–≥–∞–µ—В –Ј–∞–≤–µ—Б—Г –Є –Ї–∞–і–Є—В —Б–≤—П—В–Њ–є –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї (—З–Є—В–∞—П «–Т–Њ –≥—А–Њ–±–µ –њ–ї–Њ—В—Б–Ї–Є») –Є –≤–µ—Б—М –∞–ї—В–∞—А—М, –Є–Ї–Њ–љ–Њ—Б—В–∞—Б –Є —Е—А–∞–Љ, вАФ –њ—А–Є–≥–Њ—В–Њ–≤–ї—П—П —В–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –Ї –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–Љ—Г –±–Њ–≥–Њ—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є—О –≤–µ—Б—М —Е—А–∞–Љ –Є –Љ–Њ–ї—П—Й–Є—Е—Б—П. –Ъ—Г—А–µ–љ–Є–µ —Д–Є–Љ–Є–∞–Љ–Њ–Љ –Њ—З–Є—Й–∞–µ—В –Є –Њ—Б–≤—П—Й–∞–µ—В –≤–Њ–Ј–і—Г—Е —Е—А–∞–Љ–∞, —З–µ—А–µ–Ј —Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –Њ–±–Њ–љ—П–љ–Є–µ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –і—Л–Љ–∞ –≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–µ –Њ–±–Њ–љ—П–љ–Є–µ –Љ–Њ–ї—П—Й–Є—Е—Б—П –Ї –≤–Њ—Б–њ—А–Є—П—В–Є—О «–≤–Њ–љ–Є –±–ї–∞–≥–Њ—Г—Е–∞–љ–Є—П –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ» вАФ –≤–µ—П–љ–Є—П –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—В–Є –°–≤—П—В–Њ–≥–Њ –Ф—Г—Е–∞, –љ–Є—Б—Е–Њ–і—П—Й–µ–≥–Њ –љ–∞ –°–≤—П—В—Л–µ –Ф–∞—А—Л –≤ –Ї–∞–ґ–і–Њ–є –ї–Є—В—Г—А–≥–Є–Є, –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ–є –њ—А–∞–≤–Њ–Љ–Њ—З–љ—Л–Љ –ї–Є—В—Г—А–≥–Њ–Љ.

(–Ъ–∞—В–Њ–ї–Є–Ї–Є –њ–µ—А–µ–і –Љ–µ—Б—Б–Њ–є —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞—О—В –Є –Ї–∞–ґ–і–µ–љ–Є–µ, –Є –Њ–Ї—А–Њ–њ–ї–µ–љ–Є–µ —Е—А–∞–Љ–∞ –Є –Љ–Њ–ї—П—Й–Є—Е—Б—П —Б–≤—П—В–Њ–є –≤–Њ–і–Њ–є, —Г –љ–∞—Б –ґ–µ –≤–Њ–і–Њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–Є–µ –±—Л–≤–∞–µ—В –љ–µ –≤—Б–µ–≥–і–∞, –∞ –≤ –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї—М–љ—Л–µ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–Є –Є –≤ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –і—А—Г–≥–Є–µ, —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л–µ –£—Б—В–∞–≤–Њ–Љ, –і–љ–Є.)

–Ч–∞—В–µ–Љ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї –Є –і–Є–∞–Ї–Њ–љ –њ—А–Є—Б—В—Г–њ–∞—О—В –Ї —Б–≤—П—В–Њ–Љ—Г –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї—Г, –Є —Б–Њ—В–≤–Њ—А–Є–≤ —В—А–Є –њ–Њ–Ї–ї–Њ–љ–∞ —Б –Њ–±—Л—З–љ–Њ–є –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–Њ–є, —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї —Б –≤–Њ–Ј–і–µ—В—Л–Љ–Є –≥–Њ—А–µ —А—Г–Ї–∞–Љ–Є –Љ–Њ–ї–Є—В—Б—П –°–≤—П—В–Њ–Љ—Г –Ф—Г—Е—Г («–¶–∞—А—О –Э–µ–±–µ—Б–љ—Л–євА¶»)(20), —Б–Є–ї–Њ—О –Є –љ–∞–Є—В–Є–µ–Љ –Ъ–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –≤—Б–µ–≥–і–∞ —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞–µ—В—Б—П —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Њ–µ –±–Њ–≥–Њ—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є–µ –≤–Њ–Њ–±—Й–µ, –Ї–∞–Ї —Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є–µ –Ю—В—Ж—Г –≤ –і—Г—Е–µ –Є –Є—Б—В–Є–љ–µ(21), –Є –ї–Є—В—Г—А–≥–Є—П –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ. –Ч–∞—В–µ–Љ –і–≤–∞–ґ–і—Л –њ—А–Њ–Є–Ј–љ–Њ—Б–Є—В —Б–ї–Њ–≤–∞ —А–Њ–ґ–і–µ—Б—В–≤–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –∞–љ–≥–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Є–Љ–љ–∞: «–°–ї–∞–≤–∞ –≤ –≤—Л—И–љ–Є—Е –С–Њ–≥—Г, –Є –љ–∞ –Ј–µ–Љ–ї–Є –Љ–Є—А, –≤ —З–µ–ї–Њ–≤–µ—Ж–µ—Е –±–ї–∞–≥–Њ–≤–Њ–ї–µ–љ–Є–µ» –Є [–Љ–Њ–ї–Є—В–≤—Г] –У–Њ—Б–њ–Њ–і–Є, —Г—Б—В–љ–µ –Љ–Њ–Є –Њ—В–≤–µ—А–Ј–µ—И–Є, –Є —Г—Б—В–∞ –Љ–Њ—П –≤–Њ–Ј–≤–µ—Б—В—П—В —Е–≤–∞–ї—Г –Ґ–≤–Њ—О(22). (–°–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є–µ –≥–Є–Љ–љ–∞ –Є —Н—В–Њ–є –Ї—А–∞—В–Ї–Њ–є –Љ–Њ–ї–Є—В–≤—Л –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П–µ—В —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї—Г—О —Б–ї—Г–ґ–±—Г –Ї–∞–Ї –њ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –С–Њ–≥–∞, –Ї–∞–Ї –≤—Л—Б—И—Г—О –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, –Є–Љ–µ—О—Й—Г—О —Б–≤–Њ–µ–є —Ж–µ–ї—М—О –љ–µ –ґ–Є—В–µ–є—Б–Ї–Є–є —Г—В–Є–ї–Є—В–∞—А–Є–Ј–Љ –Є –љ–µ —А–∞–±—Б–Ї–Њ–µ –≤—Л–њ—А–∞—И–Є–≤–∞–љ–Є–µ –Љ–Є–ї–Њ—Б—В–µ–є, –љ–Њ —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–Њ–µ, –≤–і–Њ—Е–љ–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –њ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Ю—В—Ж–∞ –Э–µ–±–µ—Б–љ–Њ–≥–Њ –Х–≥–Њ –і–µ—В—М–Љ–Є. –•—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Њ–µ –±–Њ–≥–Њ—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є–µ –µ—Б—В—М –Є—Б—В–Є–љ–љ–∞—П —В–µ—Г—А–≥–Є—П вАФ –±–Њ–≥–Њ–і–µ–ї–∞–љ–Є–µ, —В–Њ –µ—Б—В—М –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤–Њ –Є–Љ—П –С–Њ–≥–∞, —Б –С–Њ–≥–Њ–Љ –Є –і–ї—П –С–Њ–≥–∞, –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М, –ї–Є—И–µ–љ–љ–∞—П –Ї–∞–Ї–Є—Е –±—Л —В–Њ –љ–Є –±—Л–ї–Њ –Љ–Є—А—Б–Ї–Є—Е —А–∞—Б—З–µ—В–Њ–≤ –Є —Г—В–Є–ї–Є—В–∞—А–љ—Л—Е —Б–Њ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–є, –љ–Њ, –љ–∞–њ—А–Њ—В–Є–≤, –≤—Б—П –і–Њ –Љ–µ–ї—М—З–∞–є—И–Є—Е –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–Њ—Б—В–µ–є —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ–Њ –Њ—Б–Љ—Л—Б–ї–µ–љ–љ–∞—П: –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –≤—Б–µ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В—Л, —Б –љ–µ—О —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л–µ, –Њ—А—Г–і–Є—П –µ–µ —Б—Г—В—М –љ–µ –≤–µ—Й–Є, –љ–Њ —Б–Љ—Л—Б–ї—Л –Є –≤—Л—Б—И–Є–µ —Б–≤—П—В—Л–µ —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є вАФ –Є—Б—В–Є–љ–љ—Л–µ —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї—Л-—Г–Ј–ї—Л, —Б–≤—П–Ј—Г—О—Й–Є–µ –Љ–Є—А –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Л–є —Б –Љ–Є—А–Њ–Љ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ—Л–Љ.)

–Ф–Є–∞–Ї–Њ–љ, –Њ–±—А–∞—Й–∞—П—Б—М –Ї —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї—Г, –≤–Ј—Л–≤–∞–µ—В: «–С–ї–∞–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–Є, –≤–ї–∞–і—Л–Ї–Њ». –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–∞ –і–Є–∞–Ї–Њ–љ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞ –ї–Є—В—Г—А–≥–Є–Є –Є –њ—А–Є —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–Є–Є –Ґ–∞–Є–љ—Б—В–≤ (–љ–∞ –≤—Б–µ–љ–Њ—Й–љ–Њ–є: «–У–Њ—Б–њ–Њ–і–Є, –±–ї–∞–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–Є!», –љ–∞ —З–∞—Б–∞—Е –Є –њ–Њ–≤–µ—З–µ—А–Є–Є: «…–С–ї–∞–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–Є, –Њ—В—З–µ»), –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞ –ї–Є—В—Г—А–≥–Є–Є –Є –њ—А–Є —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–Є–Є –Ґ–∞–Є–љ—Б—В–≤ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –љ–∞–Љ–µ—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–Љ –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–∞ –Є –њ–Њ–ї–љ–Њ–њ—А–∞–≤–љ—Л–Љ –ї–Є—В—Г—А–≥–Њ–Љ –Є —В–∞–є–љ–Њ—Б–Њ–≤–µ—А—И–Є—В–µ–ї–µ–Љ вАФ «–≤–ї–∞—Б—В—М –Є–Љ–µ—О—Й–Є–Љ –≤—П–Ј–∞—В—М –Є —А–µ—И–Є—В—М –Є –±—Л—В—М –Њ—А—Г–і–Є–µ–Љ –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—В–Є –Є —А–∞–Ј–і–∞—П—В–µ–ї–µ–Љ –µ–µ».

–°–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—В –ї–Є—В—Г—А–≥–Є—О —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –≤–Њ–Ј–≥–ї–∞—Б–Њ–Љ: «–С–ї–∞–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ –¶–∞—А—Б—В–≤–ЊвА¶», –њ–Њ–і–љ—П–≤ –°–≤—П—В–Њ–µ –Х–≤–∞–љ–≥–µ–ї–Є–µ —Б –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї–∞ –Є —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞—П –Є–Љ –Ї—А–µ—Б—В–љ–Њ–µ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є–µ –љ–∞–і –∞–љ—В–Є–Љ–Є–љ—Б–Њ–Љ. –Я–Њ–ї–∞–≥–∞—П —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–µ –љ–∞—З–∞–ї–Њ —Б–≤—П—В–µ–є—И–µ–є —Б–ї—Г–ґ–±–µ, –љ–Њ–≤—Л–Љ –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–Љ –њ–Њ—А–Њ–≥–Њ–Љ –њ—А–µ–≥—А–∞–ґ–і–∞—П –њ–Њ—В–Њ–Ї –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –Є –≤—Б—В—Г–њ–∞—П –≤ –≤–∞–ґ–љ–µ–є—И–Є–є —Б–ї–Њ–є –±–Њ–≥–Њ—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є—П, вАФ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї —Н—В–Є–Љ –≤–Њ–Ј–≥–ї–∞—Б–Њ–Љ —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Є —А–∞–і–Њ—Б—В–љ–Њ –Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і—Г–µ—В –Є—Б—В–Є–љ–љ–Њ—Б—В—М –±—Л—В–Є—П –С–Њ–≥–∞, –°–∞–Љ–Њ–Њ—В–Ї—А—Л–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П –≤ –Х–≤–∞–љ–≥–µ–ї–Є–Є –≤ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞ –Є –≤ —В—А–Њ–Є—З–љ–Њ—Б—В–Є –Є–њ–Њ—Б—В–∞—Б–µ–є.

–С–ї–∞–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–µ–љ–Є–µ вАФ –Ј–љ–∞—З–Є—В —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є–µ –±–ї–∞–≥–Њ–Љ—Л—Б–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є —Ж–µ–ї–µ—Б–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б—В–Є–љ–љ–Њ–≥–Њ –±—Л—В–Є—П вАФ –±—Л—В–Є—П —В–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ —Б–∞–Љ–Њ–Њ–њ—А–∞–≤–і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є —Б–∞–Љ–Њ–і–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ. –•—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –С–Њ–≥–∞ –љ–µ —Б—В—А–∞—Е (–ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л–є, –њ–∞–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є) —Б–Њ–Ј–і–∞–µ—В, –љ–Њ –Њ—В–Ї—А—Л–≤–∞–µ—В –Є –њ—А–Њ–њ–Њ–≤–µ–і—Г–µ—В –≤—Б–µ–є —В–≤–∞—А–Є –°–≤—П—В–Њ–µ –Х–≤–∞–љ–≥–µ–ї–Є–µ, –і–Њ—Б—В—Г–њ–љ–Њ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є—Б—В–Є–љ–љ–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–є, —В–Њ –µ—Б—В—М —А–∞–Ј—Г–Љ–љ–Њ–є –Є —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–Њ–є, –і—Г—И–µ. –Х–≤–∞–љ–≥–µ–ї–Є–µ –µ—Б—В—М –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –Є –±–Њ–ї—М—И–µ –≤—Б–µ–≥–Њ —Б–ї–Њ–≤–Њ –Ї—А–µ—Б—В–љ–Њ–µ, —В–Њ –µ—Б—В—М –њ—А–Њ–њ–Њ–≤–µ–і—М –Њ –Ъ—А–µ—Б—В–µ, —Г—З–µ–љ–Є–µ, —Г–ґ–µ –≤–Њ–њ–ї–Њ—Й–µ–љ–љ–Њ–µ –Є –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –≤–Њ–њ–ї–Њ—В–Є–Љ–Њ–µ –≤ –ґ–Є–Ј–љ—М, –Њ –і–Њ–±—А–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ–Љ –Є –ї—О–±–Њ–≤–љ–Њ–Љ –њ–µ—А–µ—Б–µ—З–µ–љ–Є–Є –і–≤—Г—Е —А–∞–Ј—Г–Љ–љ—Л—Е –≤–Њ–ї—М-–њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–ї–µ–љ–Є–є вАФ –С–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–є. –Ґ–∞–Ї–Њ–≤ —Б–Љ—Л—Б–ї –У–µ—Д—Б–Є–Љ–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –Љ–Њ–ї–Є—В–≤—Л, —В–∞–Ї–Њ–≤ —Б–Љ—Л—Б–ї –Ї–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ –Ї—А–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –Љ—Л –Ї–ї–∞–і–µ–Љ –љ–∞ —Б–µ–±—П: –љ–Њ вА¶–љ–µ –Ї–∞–Ї –ѓ —Е–Њ—З—Г, –љ–Њ –Ї–∞–Ї –Ґ—Л. вА¶–і–∞ –±—Г–і–µ—В –≤–Њ–ї—П –Ґ–≤–Њ—П, вАФ –Љ–Њ–ї–Є–ї—Б—П –•—А–Є—Б—В–Њ—Б –і–Њ –Ї—А–Њ–≤–∞–≤–Њ–≥–Њ –њ–Њ—В–∞; «–і–∞ –±—Г–і–µ—В –≤–Њ–ї—П –Ґ–≤–Њ—П, —П–Ї–Њ –љ–∞ –љ–µ–±–µ—Б–Є, –Є –љ–∞ –Ј–µ–Љ–ї–Є»(23), вАФ –Љ–Њ–ї–Є–Љ—Б—П –Є –Љ—Л, –њ–Њ –Х–≥–Њ –љ–∞—Г—З–µ–љ–Є—О, –њ–Њ–і—З–Є–љ—П—П —Б–µ–±—П –С–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –±–ї–∞–≥–Њ–Љ—Г –Я—А–Њ–Љ—Л—Б–ї—Г –ї–µ–≥–Ї–Њ –Є —А–∞–і–Њ—Б—В–љ–Њ, –Є–±–Њ –Њ—В—Б—В—А–∞–і–∞–ї –Ј–∞ –љ–∞—Б –•—А–Є—Б—В–Њ—Б. –Ґ–µ –Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї–Є –Є —Б–≤—П—В—Л–µ, –Љ–Њ—Й–Є –Ї–Њ–Є—Е –≤—Б–µ–≥–і–∞ –ї–µ–ґ–∞—В –≤ —Б–≤—П—В–Њ–Љ –∞–љ—В–Є–Љ–Є–љ—Б–µ, –±–µ–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –ї–Є—В—Г—А–≥–Є—П –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–∞, —Г–≤–µ—А–Њ–≤–∞–ї–Є –≤ –°–≤—П—В–Њ–µ –Х–≤–∞–љ–≥–µ–ї–Є–µ –Є –і–Њ–љ–µ—Б–ї–Є –і–Њ –Ї–Њ–љ—Ж–∞ —Б–≤–Њ–є –Ъ—А–µ—Б—В –Ј–∞ –•—А–Є—Б—В–∞, –Є—Е –Љ–Њ—Й–Є –љ–∞ –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї–µ –Є –Є—Е –њ–∞–Љ—П—В—М, –≤ –ї–Є—В—Г—А–≥–Є–Є —В–≤–Њ—А–Є–Љ–∞—П, вАФ —Н—В–Њ –ґ–Є–≤–∞—П, —А–µ–∞–ї—М–љ–∞—П —Б–≤—П–Ј—М –¶–µ—А–Ї–≤–µ–є –Э–µ–±–µ—Б–љ–Њ–є –Є –Ј–µ–Љ–љ–Њ–є, —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—О—Й–Є—Е –µ–і–Є–љ–Њ–µ –±–ї–∞–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ–µ, –≤—Б–µ–≥–і–∞, –љ—Л–љ–µ –Є –њ—А–Є—Б–љ–Њ –Є –≤–Њ –≤–µ–Ї–Є –≤–µ–Ї–Њ–≤ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–µ –¶–∞—А—Б—В–≤–Њ –Ю—В—Ж–∞ –Є –°—Л–љ–∞ –Є –°–≤—П—В–Њ–≥–Њ –Ф—Г—Е–∞. –Т–Њ—В —Б–Љ—Л—Б–ї —Б–µ–≥–Њ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–і–µ–є—Б—В–≤–Є—П.

–Ш –і–∞–ї–µ–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П –≤–µ–ї–Є–Ї–∞—П, –Є–ї–Є –Љ–Є—А–љ–∞—П, –µ–Ї—В–µ–љ–Є—П, —В–Њ –µ—Б—В—М –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –Љ–Њ–ї–µ–љ–Є–µ —Г–Љ–Є—А–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–љ—Л—Е –і—Г—И –Њ –Љ–Є—А–љ–Њ–Љ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Љ–Є—А–∞. –Т–µ–ї–Є–Ї–∞—П –µ–Ї—В–µ–љ–Є—П –Є–Љ–µ–µ—В –Њ—З–µ–љ—М –і—А–µ–≤–љ–µ–µ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ, –Њ–љ–∞ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–ї–∞ –Є–Ј –µ–≤—Е–∞—А–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Љ–Њ–ї–Є—В–≤, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї–Є –ґ–Є–≤–Њ–µ —Г—З–∞—Б—В–Є–µ –і–Є–∞–Ї–Њ–љ—Л, –≤ —Б–≤–Њ–Є—Е –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–Є—П—Е –Ї –љ–∞—А–Њ–і—Г –њ–µ—А–µ–і–∞–≤–∞–≤—И–Є–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В—Л, –≥–ї–∞–≤–љ—Л–µ —В–µ–Љ—Л –µ–≤—Е–∞—А–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Љ–Њ–ї–Є—В–≤—Л –Є —В–µ–Љ –њ—А–Є–≤–ї–µ–Ї–∞–≤—И–Є–µ –љ–∞—А–Њ–і –Ї –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г —Г—З–∞—Б—В–Є—О –≤ –љ–µ–є. –Я–µ—А–≤–Њ–є —А–µ–і–∞–Ї—Ж–Є–µ–є –љ–∞—И–µ–є –µ–Ї—В–µ–љ–Є–Є –±—Л–ї–∞ –µ–Ї—В–µ–љ–Є—П –љ–∞ –ї–Є—В—Г—А–≥–Є–Є –∞–њ. –Ш–∞–Ї–Њ–≤–∞, –і—А–µ–≤–љ–µ–є—И–Є–є [–Љ–µ—Б—Б–Є–љ—Б–Ї–Є–є] —Б–њ–Є—Б–Њ–Ї –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П –Ї X –≤–µ–Ї—Г. –Я—А–Њ—И–µ–љ–Є—П –µ–Ї—В–µ–љ–Є–Є —П–≤–ї—П—О—В—Б—П –њ—А–Є–≥–ї–∞—И–µ–љ–Є—П–Љ–Є –Ї –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–µ, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Є–Ј–ї–∞–≥–∞–µ—В—Б—П —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є–µ –Љ–Њ–ї–Є—В–≤—Л —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Њ–є, –њ—А–Њ–і—Г–Љ–∞–љ–љ–Њ–µ —Б–Њ–±–Њ—А–љ—Л–Љ —А–∞–Ј—Г–Љ–Њ–Љ –¶–µ—А–Ї–≤–Є, –∞ —Б–∞–Љ–Њ–є –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–Њ–є вАФ –≤–Њ–Ј–і—Л—Е–∞–љ–Є–µ–Љ –Ї –С–Њ–≥—Г –і—Г—И–Є –Љ–Њ–ї—П—Й–µ–є—Б—П вАФ —П–≤–ї—П—О—В—Б—П –Ї—А–∞—В–Ї–Є–µ –≤–Њ–Ј–≥–ї–∞—Б—Л: «–У–Њ—Б–њ–Њ–і–Є, –њ–Њ–Љ–Є–ї—Г–є». –Т–µ–ї–Є–Ї–Є–є –Њ–±—А–∞–Ј –С–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Є–ї–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–∞–µ—В—Б—П –і–∞–ї–µ–µ –≤ –і–≤—Г—Е –њ—Б–∞–ї–Љ–∞—Е, –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ—Л—Е «–Є–Ј–Њ–±—А–∞–Ј–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є» (—Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–ї—М–љ—Л–є —В–µ—А–Љ–Є–љ): «–С–ї–∞–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–Є, –і—Г—И–µ –Љ–Њ—П, –У–Њ—Б–њ–Њ–і–∞» –Є «–•–≤–∞–ї–Є, –і—Г—И–µ –Љ–Њ—П, –У–Њ—Б–њ–Њ–і–∞». –Я—Б–∞–ї–Љ—Л —Б—В–Њ–ї—М –≤—Л—А–∞–Ј–Є—В–µ–ї—М–љ—Л –Є –њ–Њ–љ—П—В–љ—Л, —З—В–Њ –њ–Њ—З—В–Є –љ–µ —В—А–µ–±—Г—О—В –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±—К—П—Б–љ–µ–љ–Є—П. –Т–Њ–Ј–≥–ї–∞—Б —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –µ–Ї—В–µ–љ–Є–Є –љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В –Њ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–є —Ж–µ–ї–Є, –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–Љ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ –љ–∞—И–µ–≥–Њ –±–Њ–≥–Њ—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є—П вАФ «–ѓ–Ї–Њ –њ–Њ–і–Њ–±–∞–µ—В –Ґ–µ–±–µ –≤—Б—П–Ї–∞—П —Б–ї–∞–≤–∞, —З–µ—Б—В—М –Є –њ–Њ–Ї–ї–Њ–љ–µ–љ–Є–µ». –°–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є–µ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –Љ–Њ–ї–Є—В–≤ –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –Њ—Ж–µ–љ–Ї–Є –±–µ–Ј—Г–Ї–Њ—А–Є–Ј–љ–µ–љ–љ–Њ: —Н—В–Њ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —Б–≤–µ—В, –Њ–љ —Б–≤–µ—В–Є—В—Б—П –њ—А–µ–і —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–Љ –Є –і–µ–ї–∞–µ—В —Б–∞–Љ—Г —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї—Г—О –Љ–Њ–ї–Є—В–≤—Г –і–Њ–±—А—Л–Љ –і–µ–ї–Њ–Љ, —А–∞–і–Є –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —Г–ґ–µ –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –њ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–ї—П—В—М—Б—П –≤—Б–µ–Љ–Є –Ј–і—А–∞–≤–Њ–Љ—Л—Б–ї—П—Й–Є–Љ–Є –ї—О–і—М–Љ–Є —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Є–є –С–Њ–≥.

–Ь–Њ–ї–Є—В–≤–∞ «–Х–і–Є–љ–Њ—А–Њ–і–љ—Л–є –°—Л–љ–µ» —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–∞ –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А–Њ–Љ –Ѓ—Б—В–Є–љ–Є–∞–љ–Њ–Љ24, —Б–Њ–Ј–і–∞—В–µ–ї–µ–Љ —Е—А–∞–Љ–∞ —Б–≤. –°–Њ—Д–Є–Є, –≤ VI –≤., –њ–Њ—Б–ї–µ –љ–Є—Б–њ—А–Њ–≤–µ—А–ґ–µ–љ–Є—П –µ—А–µ—Б–Є –µ–≤—В–Є—Е–Є–∞–љ –Є –љ–µ—Б—В–Њ—А–Є–∞–љ. –Т–Њ—В –µ–µ –≥–ї–∞–≤–љ—Л–µ –і–Њ–≥–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В—Л.

–°—Л–љ –С–Њ–ґ–Є–є, –Т–Њ–њ–ї–Њ—В–Є–≤—И–Є–є—Б—П –Њ—В –°–≤—П—В—Л—П –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж—Л. –Т–Њ –≤—Б–µ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В—Л –≤–Њ–њ–ї–Њ—Й–µ–љ–Є—П –°–≤–Њ–µ–≥–Њ –•—А–Є—Б—В–Њ—Б –љ–µ –њ–µ—А–µ—Б—В–∞–≤–∞–ї –±—Л—В—М –С–Њ–≥–Њ–Љ, –њ–Њ—З–µ–Љ—Г –Є –Я—А–µ—Б–≤—П—В–∞—П –Ф–µ–≤–∞ –љ–µ –•—А–Є—Б—В–Њ—А–Њ–і–Є—Ж–∞ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ, –Ї–∞–Ї –њ—А–µ–і–ї–∞–≥–∞–ї –µ–µ –Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞—В—М –Э–µ—Б—В–Њ—А–Є–є (–Э–µ—Б—В–Њ—А–Є–є —Г—З–Є–ї, —З—В–Њ –°–≤—П—В–∞—П –Ф–µ–≤–∞ –Ь–∞—А–Є—П —А–Њ–і–Є–ї–∞ –•—А–Є—Б—В–∞ вАФ –њ—А–Њ—Б—В–Њ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –Є —Г–ґ–µ –њ–Њ —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є –Х–≥–Њ —Б–Њ–µ–і–Є–љ–Є–ї—Б—П —Б –Э–Є–Љ –С–Њ–≥ –°–ї–Њ–≤–Њ, –Є –њ—А–Є—В–Њ–Љ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ—А–∞–≤—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –±–µ–Ј –њ—А–Є–љ—П—В–Є—П —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–∞ –≤ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ –С–Њ–ґ–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–≤–Њ–µ–≥–Њ –ї–Є—Ж–∞, –Є–ї–Є –Є–њ–Њ—Б—В–∞—Б–Є), вАФ –љ–Њ –Є —Б—Г—Й–∞—П –≤–Њ–Є—Б—В–Є–љ—Г –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж–∞, –Ї–∞–Ї –Є –±—Л–ї–Њ —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Њ –љ–∞ III –Т—Б–µ–ї–µ–љ—Б–Ї–Њ–Љ –°–Њ–±–Њ—А–µ –≤ –Х—Д–µ—Б–µ (431 –≥.).

«–Э–µ–њ—А–µ–ї–Њ–ґ–љ–Њ –≤–Њ—З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–Є–≤—Л–є—Б—П» –°—Л–љ –С–Њ–ґ–Є–є –њ—А–Є–љ—П–ї –љ–µ –Њ–і–љ–Њ —В–µ–ї–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–µ, –∞ –≤—Б—О –њ—А–Є—А–Њ–і—Г —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї—Г—О, —Б–Њ—Б—В–Њ—П—Й—Г—О –Є–Ј –і—Г—И–Є –Є —В–µ–ї–∞; –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Є –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—Б—П, —З—В–Њ –Ю–љ –≤–Њ—З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–Є–ї—Б—П, –∞ —Г—Б–Є–ї–µ–љ–љ–Њ–µ «–љ–µ–њ—А–µ–ї–Њ–ґ–љ–Њ –≤–Њ—З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–Є–≤—Л–є—Б—П» –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–µ—В —В–Њ, —З—В–Њ –њ–Њ —Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є–Є –і–≤—Г—Е –µ—Б—В–µ—Б—В–≤ –≤ –ї–Є—Ж–µ –Ш–Є—Б—Г—Б–∞ –•—А–Є—Б—В–∞ –љ–Є –С–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ –љ–µ –њ—А–µ–≤—А–∞—В–Є–ї–Њ—Б—М, –љ–µ –њ—А–µ–ї–Њ–ґ–Є–ї–Њ—Б—М –≤ –Э–µ–Љ –≤ —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–µ, –љ–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–µ вАФ –≤ –С–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ, –љ–Њ «–≤ –Њ–±–Њ—О –µ—Б—В–µ—Б—В–≤—Г –Ю–љ —Б–≤–Њ–є—Б—В–≤–∞ —Ж–µ–ї–∞ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї» вАФ –Ї–∞–ґ–і–Њ–µ –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–Њ –Њ—Б—В–∞–ї–Њ—Б—М –љ–µ–њ—А–Є–Ї–Њ—Б–љ–Њ–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –≤ —Б–≤–Њ–Є—Е —Б–≤–Њ–є—Б—В–≤–∞—Е, —Е–Њ—В—П –Њ–±–∞ –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–∞ —Б–Њ–µ–і–Є–љ–Є–ї–Є—Б—М –љ–µ—А–∞–Ј–і–µ–ї—М–љ–Њ, —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Є–≤ –Њ–і–љ–Њ –ї–Є—Ж–Њ, –∞ –љ–µ –і–≤–∞. –Х–≤—В–Є—Е–Є–є —Г—З–Є–ї, –±—Г–і—В–Њ –≤–Њ –•—А–Є—Б—В–µ –Њ–і–љ–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–Њ –С–Њ–ґ–µ—Б–Ї–Њ–µ, –±—Г–і—В–Њ –≤–Њ –•—А–Є—Б—В–µ –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–Њ–Љ –С–Њ–ґ–µ—Б–Ї–Є–Љ, –Ї–∞–Ї –Ї–∞–њ–ї—П –Љ–Њ—А–µ–Љ, –±—Л–ї–Њ –њ–Њ–≥–ї–Њ—Й–µ–љ–Њ –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–µ, —В–∞–Ї —З—В–Њ –С–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ, –∞ –Њ—В–љ—О–і—М –љ–µ —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б—В–≤–Њ –≤ –Э–µ–Љ —Б—В—А–∞–і–∞–ї–Њ, —А–∞—Б–њ–Є–љ–∞–ї–Њ—Б—М –Є —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞–ї–Њ –≤—Б–µ —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Є–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П. –Х—А–µ—Б—М –Х–≤—В–Є—Е–Є—П –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ–∞ –љ–∞ IV –Т—Б–µ–ї–µ–љ—Б–Ї–Њ–Љ –°–Њ–±–Њ—А–µ –≤ –•–∞–ї–Ї–Є–і–Њ–љ–µ (451 –≥.).

–Я–µ—А–µ–і –њ–µ–љ–Є–µ–Љ «–±–ї–∞–ґ–µ–љ–љ—Л—Е» –Њ—В–≤–µ—А–Ј–∞—О—В—Б—П –¶–∞—А—Б–Ї–Є–µ –≤—А–∞—В–∞. –Э–∞—Б—В—Г–њ–Є–ї–Њ –≤—А–µ–Љ—П —П–≤–ї–µ–љ–Є—П –≤ –Љ–Є—А –°—Л–љ–∞ –І–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –Ъ–Њ—В–Њ—А—Л–є —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –°–≤–Њ–µ–Љ—Г –љ–Њ–≤–Њ–њ—А–Є–Ј–≤–∞–љ–љ–Њ–Љ—Г —Г—З–µ–љ–Є–Ї—Г –Э–∞—Д–∞–љ–∞–Є–ї—Г: …–Њ—В—Б–µ–ї–µ —Г–Ј—А–Є—В–µ –љ–µ–±–Њ –Њ—В–≤–µ—А—Б—В–Њ –Є –Р–љ–≥–µ–ї—Л –С–Њ–ґ–Є—П, –≤–Њ—Б—Е–Њ–і—П—Й—П –Є –љ–Є—Б—Е–Њ–і—П—Й—П –љ–∞–і –°—Л–љ–∞ –І–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–∞–≥–Њ(25). –£–ґ–µ —Г–≤–Є–і–µ–ї —Н—В–Њ –Њ—В–≤–µ—А—Б—В–Њ–µ –Э–µ–±–Њ –Ш–Њ–∞–љ–љ –Ъ—А–µ—Б—В–Є—В–µ–ї—М вАФ –Є —Г–Ї–∞–Ј–∞–ї –љ–∞ –Р–≥–љ—Ж–∞, –≤–Ј–µ–Љ—И–∞–≥–Њ –љ–∞ –°–µ–±—П –≥—А–µ—Е–Є –Љ–Є—А–∞. –Ш –≤–Њ—В –Ј–∞–њ–Њ–≤–µ–і–Є –±–ї–∞–ґ–µ–љ—Б—В–≤–∞ –љ–∞—Г—З–∞—О—В —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ –њ—Г—В–Є –≤ –Њ—В–≤–µ—А—Б—В–Њ–µ –Э–µ–±–Њ вАФ –≤ –¶–∞—А—Б—В–≤–Њ –Э–µ–±–µ—Б–љ–Њ–µ, –≤—Б–ї–µ–і –Ј–∞ –•—А–Є—Б—В–Њ–Љ, –Є–і—Г—Й–Є–Љ —В—Г–і–∞ –≤ –Њ–±—А–∞–Ј–µ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є—В–µ–ї—П —Б –Х–≤–∞–љ–≥–µ–ї–Є–µ–Љ –≤ —А—Г–Ї–∞—Е. –Ь–∞–ї—Л–є –≤—Е–Њ–і вАФ —Н—В–Њ —П–≤–ї–µ–љ–Є–µ –•—А–Є—Б—В–∞ –љ–∞—А–Њ–і—Г вАФ –њ–µ—А–≤—Л–є –∞–Ї—В –±–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Љ–Є—Б—В–µ—А–Є–Є. –°–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї —В–∞–є–љ–Њ –Љ–Њ–ї–Є—В—Б—П: «–°–Њ—В–≤–Њ—А–Є —Б–Њ –≤—Е–Њ–і–Њ–Љ –љ–∞—И–Є–Љ –≤—Е–Њ–і—Г —Б–≤—П—В—Л—Е –Р–љ–≥–µ–ї–Њ–≤ –±—Л—В–Є, —Б–Њ—Б–ї—Г–ґ–∞—Й–Є—Е –љ–∞–Љ –Є —Б–Њ—Б–ї–∞–≤–Њ—Б–ї–Њ–≤—П—Й–Є—Е –Ґ–≤–Њ—О –±–ї–∞–≥–Њ—Б—В—М». –Я—А–Њ–≤–Њ–і—П –њ–∞—А–∞–ї–ї–µ–ї—М –Љ–µ–ґ–і—Г –°–≤—П—В–∞—П –°–≤—П—В—Л—Е –≤ —Б–Ї–Є–љ–Є–Є –Є –Ш–µ—А—Г—Б–∞–ї–Є–Љ—Б–Ї–Њ–Љ —Е—А–∞–Љ–µ –Є –љ–∞—И–Є–Љ –∞–ї—В–∞—А–µ–Љ, –Љ—Л –≤–Є–і–Є–Љ –Њ—В–Ї—А—Л—В–Њ—Б—В—М –Є –і–Њ—Б—В—Г–њ–љ–Њ—Б—В—М –С–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–∞ –Є —Б–≤—П—В—Л–љ–Є –≤ –Э–Њ–≤–Њ–Љ –Ч–∞–≤–µ—В–µ; —Б–≤—П—В—Л–љ—П —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї–∞ –≤—Л—И–µ —Б–≤—П—В—Л–љ–Є –Ї–Њ–≤—З–µ–≥–∞ –Ч–∞–≤–µ—В–∞: –Х–≤–∞–љ–≥–µ–ї–Є–µ вАФ —Б–≤—П—В–∞—П —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–∞—П –љ–∞–њ—А–µ—Б—В–Њ–ї—М–љ–∞—П –Ї–љ–Є–≥–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ–Њ–ї—Г—З–Є—В—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є–Ј —А—Г–Ї –¶–µ—А–Ї–≤–Є(26).

<вА¶> (–Ч–і–µ—Б—М –Є –і–∞–ї–µ–µ вАФ –Њ–њ—Г—Й–µ–љ–Њ —А–µ–і.)

«–Я—А–µ–Љ—Г–і—А–Њ—Б—В—М, –њ—А–Њ—Б—В–Є», вАФ –≤–Њ–Ј–≥–ї–∞—И–∞–µ—В –і–Є–∞–Ї–Њ–љ, –і–µ–ї–∞—П –Ї—А–µ—Б—В–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–љ–Њ–µ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ –Х–≤–∞–љ–≥–µ–ї–Є–µ–Љ –≤ –¶–∞—А—Б–Ї–Є—Е –≤—А–∞—В–∞—Е. –Я—А–µ–Љ—Г–і—А–Њ—Б—В—М –µ—Б—В—М —Б–ї–Њ–≤–Њ, –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–љ–Њ–µ –С–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Є —Б–Є–ї—Л. –≠—В–Є–Љ —Б–ї–Њ–≤–Њ–Љ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П–µ—В—Б—П —А–∞–Ј—Г–Љ –С–Њ–ґ–Є–є –≤ –Х–≥–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ –Є, –≥–ї–∞–≤–љ—Л–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –≤ –Х–≥–Њ —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–µ. –Т—Б—П –њ—А–µ–Љ—Г–і—А–Њ—Б—В–Є—О —Б–Њ—В–≤–Њ—А–Є–ї –µ—Б–Є(27). –°–Њ—Д–Є–є–љ–Њ–µ —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–Њ –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Њ –Є–ї–Є –≤–Њ–њ–ї–Њ—Й–µ–љ–Њ –С–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –Ы–Њ–≥–Њ—Б–Њ–Љ вАФ –°–ї–Њ–≤–Њ–Љ. –Т—Б—П –Ґ–µ–Љ –±—Л—И–∞, –Є –±–µ–Ј –Э–µ–≥–Њ –љ–Є—З—В–Њ–ґ–µ –±—Л—Б—В—М, –µ–ґ–µ –±—Л—Б—В—М(28). –Я—А–µ–Љ—Г–і—А–Њ—Б—В—М –С–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Я—А–Њ–Љ—Л—Б–ї–∞ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –њ—А–Њ—П–≤–Є–ї–∞—Б—М –≤ –≤–Њ–њ–ї–Њ—Й–µ–љ–Є–Є –С–Њ–≥–∞ –°–ї–Њ–≤–∞ –≤–Њ –≤—Б–µ–є –Х–≤–∞–љ–≥–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є, –Ї–Њ—А–Њ—З–µ –≥–Њ–≤–Њ—А—П вАФ –Я—А–µ–Љ—Г–і—А–Њ—Б—В—М –С–Њ–ґ–Є—П –≤ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –≤—Л—Б—И–µ–Љ —Б–≤–Њ–µ–Љ –њ—А–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є–Є –Ј–∞–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–∞ –≤ –Х–≤–∞–љ–≥–µ–ї–Є–Є(29). –ѓ—Б–љ–Њ, —З—В–Њ –Ї –Х–≤–∞–љ–≥–µ–ї–Є—О –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П –≤–Њ–Ј–≥–ї–∞—Б, –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ –њ—А–Њ–Ј–≤—Г—З–∞–≤—И–Є–є –љ–∞ –ї–Є—В—Г—А–≥–Є–Є: «–Я—А–µ–Љ—Г–і—А–Њ—Б—В—М». –Т —Н—В–Њ–Љ –≤–Њ–Ј–≥–ї–∞—Б–µ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–∞—О—В—Б—П –±–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Є –љ–µ–њ–Њ—Б—В–Є–ґ–Є–Љ–Њ—Б—В—М —Б–ї–Њ–≤ –Ю—В–Ї—А–Њ–≤–µ–љ–Є—П –Є –≤–Њ—Б—В–Њ—А–≥ –≤–µ—А—Г—О—Й–µ–є –і—Г—И–Є, –і–ї—П –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –њ–Њ–љ—П—В–љ–Њ –Є –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Њ –Є–љ—В—Г–Є—В–Є–≤–љ–Њ–µ (–≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–µ-—Г–≥–ї—Г–±–ї–µ–љ–љ–Њ–µ –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–µ) –њ–µ—А–µ–ґ–Є–≤–∞–љ–Є–µ –Я—А–µ–Љ—Г–і—А–Њ—Б—В–Є(30). –Т –≤–Њ–Ј–≥–ї–∞—Б–µ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є—В–µ–ї—П –Ј–∞–Ї–ї—О—З–∞–µ—В—Б—П –њ—А–Є–Ј—Л–≤-–≤–љ—Г—И–µ–љ–Є–µ –Ї —Б–µ—А–і—Ж–∞–Љ –≤–µ—А—Г—О—Й–Є—Е. –≠—В–Њ—В –≤–Њ–Ј–≥–ї–∞—Б –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –Ј–≤—Г—З–∞—В—М –Ї–∞–Ї –±–ї–∞–≥–Њ–≥–Њ–≤–µ–є–љ—Л–є –≤–Њ—Б—В–Њ—А–≥ –њ–µ—А–µ–і –Х–≤–∞–љ–≥–µ–ї–Є–µ–Љ.

–Т–Њ–Ј–≥–ї–∞—Б «–њ—А–Њ—Б—В–Є» –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ –Ї –љ–∞—А–Њ–і—Г(31), —Б –≥—А–µ—З. ќњѕБѕДќњѕВ вАФ –њ—А—П–Љ–Њ–є (–≤ –≤–µ—А—В–Є–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є), —Б—В–Њ—П—Й–Є–є –њ—А—П–Љ–Њ, –њ–Њ–і–љ—П—В—Л–є –≤–≤–µ—А—Е; –≤ –њ–µ—А–µ–љ–Њ—Б–љ–Њ–Љ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ вАФ –њ—А—П–Љ–Њ—Б—В–Њ—П—Й–Є–є, —Ж–µ–ї—Л–є, –љ–µ–≤—А–µ–і–Є–Љ—Л–є, –њ—А–∞–≤—Л–є, –љ–∞—Е–Њ–і—П—Й–Є–є—Б—П –≤ –љ–∞–њ—А—П–ґ–µ–љ–љ–Њ–Љ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є, –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–љ—Л–є –Њ–ґ–Є–і–∞–љ–Є–є, –≤—Б—В—А–µ–≤–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л–є (—Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ–і–љ—П–≤—И–Є–є—Б—П –љ–∞ –љ–Њ–≥–Є). –Я—А–Њ—Б—В–Њ–є (—Б–ї–∞–≤.) вАФ –њ—А—П–Љ–Њ–є, –Њ—В–Ї—А–Њ–≤–µ–љ–љ—Л–є; –≤ –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–Љ –љ–∞—А–µ—З–Є–Є вАФ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –љ–µ—Б—Г—Й–Є–є –љ–∞ —Б–µ–±–µ –Є–ї–Є –≤ —А—Г–Ї–∞—Е, –љ–µ–Њ–±—А–µ–Љ–µ–љ–µ–љ–љ—Л–є («–Њ—В–ї–Њ–ґ–Є–Љ –њ–Њ–њ–µ—З–µ–љ–Є–µ»).

–Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, —П—Б–љ–Њ, —З—В–Њ —Б–ї–Њ–≤–Њ «–њ—А–Њ—Б—В–Є» –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П –Є –Ї –≤–љ–µ—И–љ–µ–Љ—Г –њ–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—О, –Є –Ї –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–µ–Љ—Г –љ–∞—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є—О –ї—О–і–µ–є. –Т–Њ–Ј–≥–ї–∞—Б «–њ—А–Њ—Б—В–Є» –µ—Б—В—М –њ—А–Є–≥–ї–∞—И–µ–љ–Є–µ-—А–∞—Б–њ–Њ—А—П–ґ–µ–љ–Є–µ-–љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–µ: –≤—Б—В–∞–љ—М—В–µ! (–Ї —Б–Є–і—П—Й–Є–Љ); –≤—Л–њ—А—П–Љ–Є—В–µ—Б—М –Є–ї–Є —Б—В–Њ–є—В–µ –њ—А—П–Љ–Њ! (–Ї —Б—В–Њ—П—Й–Є–Љ –љ–µ–±—А–µ–ґ–љ–Њ, –Њ–њ–Є—А–∞—П—Б—М –љ–∞ –Њ–і–љ—Г –љ–Њ–≥—Г –Є–ї–Є –њ—А–Є—Б–ї–Њ–љ–Є–≤—И–Є—Б—М –Ї —Б—В–µ–љ–µ); –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–і–Є—В–µ —Б–µ–±—П –Њ—В –ґ–Є—В–µ–є—Б–Ї–Є—Е –Ј–∞–±–Њ—В, –Њ—В –њ–Њ—Б—В–Њ—А–Њ–љ–љ–Є—Е –Љ—Л—Б–ї–µ–є, —Б–Њ—Б—А–µ–і–Њ—В–Њ—З—М—В–µ —Б–≤–Њ–µ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –і–ї—П –Љ–Њ–ї–Є—В–≤—Л. «вА¶–Ф–Є–∞–Ї–Њ–љвА¶ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В: –њ—А–Њ—Б—В–ЄвА¶ вАФ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї —Б–≤. –Ш–Њ–∞–љ–љ –Ч–ї–∞—В–Њ—Г—Б—В –≤ –±–µ—Б–µ–і–µ —З–µ—В–≤–µ—А—В–Њ–є –Њ –љ–µ–њ–Њ—Б—В–Є–ґ–Є–Љ–Њ–Љ(32), вАФ –Є —Н—В–Њ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ –љ–µ –љ–∞–њ—А–∞—Б–љ–ЊвА¶ –љ–Њ –і–ї—П —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ–±—Л –Љ—Л –≤–Њ–Ј–≤—Л—И–∞–ї–Є (–≤—Л–њ—А—П–Љ–Є–ї–Є) –њ—А–µ—Б–Љ—Л–Ї–∞—О—Й–Є–µ—Б—П –њ–Њ –Ј–µ–Љ–ї–µ –њ–Њ–Љ—Л—Б–ї—Л, —З—В–Њ–±—Л, –Њ—В–≤–µ—А–≥–љ—Г–≤ —А–∞—Б—Б–µ—П–љ–љ–Њ—Б—В—М, –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і—П—Й—Г—О —Г –љ–∞—Б –Њ—В –Ј–∞–±–Њ—В –Њ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–∞—Е –ґ–Є—В–µ–є—Б–Ї–Є—Е (—Б–Њ–≥–±–µ–љ–Є–µ), –Љ–Њ–≥–ї–Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В—М –і—Г—И—Г —Б–≤–Њ—О –њ—А—П–Љ–Њ —Б—В–Њ—П—Й–µ—О –њ—А–µ–і –С–Њ–≥–Њ–Љ»(33).

(–Ю –њ–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є–Є –Љ–Њ–ї—П—Й–Є—Е—Б—П –≤ —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –Ј–∞ –ї–Є—В—Г—А–≥–Є–µ–є —Б–ї–Њ–≤–∞ —Б–≤. –Ш–Њ–∞–љ–љ–∞ –Ч–ї–∞—В–Њ—Г—Б—В–∞: «–Ъ–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г—Й–Є—Е —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –≤ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–є —В—А–∞–њ–µ–Ј–µ –Љ—Л —Г–і–∞–ї–Є–Љ –Є–Ј —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–є –Њ–≥—А–∞–і—Л, —В–Њ –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–∞ –Є–і–µ—В —Г–ґ–µ –Є–љ–∞—З–µ: —В–Њ–≥–і–∞ –≤—Б–µ –≤–Љ–µ—Б—В–µ –њ—А–Є–њ–∞–і–∞–µ–Љ –Љ—Л –Ї –њ–Њ–ї—Г –Є –≤—Б–µ –≤–Љ–µ—Б—В–µ –≤—Б—В–∞–µ–ЉвА¶ –Я—А–Є–≤–µ—В—Б—В–≤—Г–є—В–µ –і—А—Г–≥ –і—А—Г–≥–∞ –ї–Њ–±–Ј–∞–љ–Є–µ–Љ —Б–≤—П—В—Л–Љ (2 –Ъ–Њ—А. 13, 12; –†–Є–Љ. 16, 16; 1 –Ъ–Њ—А. 16, 20). –Ш –њ—Г—Б—В—М –њ—А–Є–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—В –Ї–ї–Є—А–Є–Ї–Є –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–∞, –Љ–Є—А—П–љ–µ-–Љ—Г–ґ—З–Є–љ—Л –Љ—Г–ґ—З–Є–љ, –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л вАФ –ґ–µ–љ—Й–Є–љ. –Ь–µ–ґ–і—Г —В–µ–Љ –і–µ—В–Є –њ—Г—Б—В—М —Б—В–∞–љ—Г—В –Ї –∞–Љ–≤–Њ–љ—Г –Є –њ—А–Є –љ–Є—Е –њ—Г—Б—В—М —Б—В–Њ–Є—В –і–Є–∞–Ї–Њ–љ, —З—В–Њ–±—Л –Њ–љ–Є –љ–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є–ї–Є –±–µ—Б–њ–Њ—А—П–і–Ї–∞. –Ф—А—Г–≥–Є–µ –і–Є–∞–Ї–Њ–љ—Л –њ—Г—Б—В—М –Њ–±—Е–Њ–і—П—В –Є —Б–Љ–Њ—В—А—П—В –Ј–∞ –Љ—Г–ґ—З–Є–љ–∞–Љ–Є –Є –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–∞–Љ–Є, —З—В–Њ–±—Л –љ–µ –±—Л–ї–Њ –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ —И—Г–Љ–∞ –Є —З—В–Њ–±—Л –љ–Є–Ї—В–Њ –љ–µ –Ї–Є–≤–∞–ї, –љ–µ –њ–µ—А–µ—И–µ–њ—В—Л–≤–∞–ї—Б—П –Є–ї–Є –љ–µ –і—А–µ–Љ–∞–ї. –Ф–Є–∞–Ї–Њ–љ—Л —В–∞–Ї–ґ–µ –њ—Г—Б—В—М —Б—В–Њ—П—В –њ—А–Є –і–≤–µ—А—П—Е (–≤ –Њ—В–і–∞–ї–µ–љ–Є–Є) –Љ—Г–ґ—З–Є–љ –Є –Є–њ–Њ–і–Є–∞–Ї–Њ–љ—Л –њ—А–Є –і–≤–µ—А—П—Е –ґ–µ–љ—Й–Є–љ, —З—В–Њ–±—Л –љ–Є–Ї—В–Њ –љ–µ –≤—Л—Е–Њ–і–Є–ї –Є –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –≤–Њ–Ј–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П –і–≤–µ—А—М –љ–µ –Њ—В–≤–Њ—А—П–ї–∞—Б—М, —Е–Њ—В—П –±—Л –њ—А–Є—И–µ–ї –Ї—В–Њ-–љ–Є–±—Г–і—М –Є–Ј –≤–µ—А–љ—Л—Е».)

–Ш –ї–Є–Ї –њ–Њ–µ—В –≤ –Њ—В–≤–µ—В: «–Я—А–Є–Є–і–Є—В–µ, –њ–Њ–Ї–ї–Њ–љ–Є–Љ—Б—П –Є –њ—А–Є–њ–∞–і–µ–Љ –Ї–Њ –•—А–Є—Б—В—Г»34, –∞ –≤—Б–µ –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–µ («–Њ—В —Ж–∞—А—П –і–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–≥–Њ –љ–Є—Й–µ–≥–Њ») –≤ —Е—А–∞–Љ–µ –і—А—Г–ґ–љ–Њ –њ–∞–і–∞—О—В –љ–Є—Ж, –і–µ–ї–∞—О—В –Ј–µ–Љ–љ–Њ–є –њ–Њ–Ї–ї–Њ–љ. –Ч–∞—В–µ–Љ –≤ —В—А–Њ–њ–∞—А—П—Е –Є –Ї–Њ–љ–і–∞–Ї–∞—Е –≤–Њ–Ј–і–∞–µ—В—Б—П —Е–≤–∞–ї–∞ –С–Њ–≥—Г –њ—А–Є–Љ–µ–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Ї —В–µ–Љ —Б–Њ–±—Л—В–Є—П–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є–ї–Є –±–ї–Є–ґ–∞–є—И–Є–Љ–Є –њ–Њ–≤–Њ–і–∞–Љ–Є –і–ї—П —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–Є—П –і–∞–љ–љ–Њ–є –ї–Є—В—Г—А–≥–Є–Є (–њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–Є –•—А–Є—Б—В–Њ–≤—Л, –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—З–љ—Л–µ, –≤–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–љ—Л–µ –і–љ–Є, –њ–∞–Љ—П—В–Є —Б–≤—П—В—Л—Е –Є –њ—А.), —В–Њ –µ—Б—В—М –і–ї—П —В–∞–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ—В–≤–µ—А–Ј–µ–љ–Є—П –і–ї—П –љ–∞—Б –Ј–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–µ–±–∞.

[–Т–Њ –≤—А–µ–Љ—П –њ–µ–љ–Є—П —В—А–Њ–њ–∞—А–µ–є –Є –Ї–Њ–љ–і–∞–Ї–Њ–≤] —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї —З–Є—В–∞–µ—В —В–∞–є–љ—Г—О –Љ–Њ–ї–Є—В–≤—Г вАЬ–Ґ—А–Є—Б–≤—П—В–Њ–≥–Њ –њ–µ–љ–Є—ПвАЭ. –Я–Њ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є—О —Н—В—Г –Љ–Њ–ї–Є—В–≤—Г –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –љ–∞–Ј–≤–∞—В—М –њ—А–µ–і–Є—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ–є, –≤—Б—В—Г–њ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –Ї –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–∞–Љ –µ–≤—Е–∞—А–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–∞–љ–Њ–љ–∞, –њ–Њ —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–µ–Љ—Г —Б–Љ—Л—Б–ї—Г –Њ–љ–∞ –µ—Б—В—М –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є–µ –Ј–∞ –ї—О–і—М–Љ–Є –њ—А–∞–≤–∞ –њ—А–µ–і—Б—В–Њ—П—В—М –њ—А–µ–і —Б–ї–∞–≤–Њ—О –С–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї–∞ –Є —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –≤ —Б–ї–∞–≤–Њ—Б–ї–Њ–≤–Є–Є –Э–µ–±–µ—Б–љ—Л—Е –°–Є–ї.

«–С–ї–∞–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–Є, –≤–ї–∞–і—Л–Ї–Њ, –≤—А–µ–Љ—П –Ґ—А–Є—Б–≤—П—В–∞–≥–Њ», вАФ –Њ–±—А–∞—Й–∞–µ—В—Б—П –і–Є–∞–Ї–Њ–љ –Ї —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї—Г. –Т–Њ–Ј–≥–ї–∞—Б —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–∞: «–ѓ–Ї–Њ —Б–≤—П—В –µ—Б–Є, –С–Њ–ґ–µ –љ–∞—И, –Є –Ґ–µ–±–µ —Б–ї–∞–≤—Г –≤–Њ–Ј—Б—Л–ї–∞–µ–Љ, –Ю—В—Ж—Г –Є –°—Л–љ—Г –Є –°–≤—П—В–Њ–Љ—Г –Ф—Г—Е—ГвА¶» вАФ –µ—Б—В—М —Б–∞–Љ–∞—П –Ї—А–∞—В–Ї–∞—П —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є—Б—В–Є–Ї–∞-–Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –±–Њ–≥–Њ—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є—П. –°–≤—П—В—Л–љ—П –С–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–∞ –њ–Њ–±—Г–ґ–і–∞–µ—В –љ–∞—Б вАФ –ї—О–і–µ–є вАФ –≤–Њ—Б—Б—Л–ї–∞—В—М —Б–ї–∞–≤—Г, –±–ї–∞–≥–Њ–≥–Њ–≤–µ—В—М –њ—А–µ–і –°–≤—П—В–Њ–є –Ґ—А–Њ–Є—Ж–µ–є –С–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Є–њ–Њ—Б—В–∞—Б–µ–є.

–Э–∞—З–Є–љ–∞–µ—В—Б—П –њ–µ–љ–Є–µ «–°–≤—П—В—Л–є –С–Њ–ґ–µ…». –°–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–µ –њ—А–µ–і–∞–љ–Є–µ –≥–ї–∞—Б–Є—В, —З—В–Њ —Н—В—Г –њ–µ—Б–љ—М —Г—Б–ї—Л—И–∞–ї –≤–Њ—Б—Е–Є—Й–µ–љ–љ—Л–є –≤ –љ–µ–±–µ—Б–љ—Л–µ —Б—Д–µ—А—Л –Њ—В—А–Њ–Ї —В–Њ–≥–і–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ –ґ–Є—В–µ–ї–Є –¶–∞—А—М–≥—А–∞–і–∞, —Г—Б—В—А–∞—И–µ–љ–љ—Л–µ –Ј–µ–Љ–ї–µ—В—А—П—Б–µ–љ–Є–µ–Љ, –Љ–Њ–ї–Є–ї–Є—Б—М –С–Њ–≥—Г —Б –њ–∞—В—А–Є–∞—А—Е–Њ–Љ –Я—А–Њ–Ї–ї–Њ–Љ(35) (–≤ –љ–∞—З–∞–ї–µ V –≤.). –Ъ –љ–µ–±–µ—Б–љ–Њ–Љ—Г –≥–Є–Љ–љ—Г –Р–љ–≥–µ–ї–Њ–≤, –ї–Є—И–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –Ї–∞–Ї–Є—Е –±—Л —В–Њ –љ–Є –±—Л–ї–Њ –њ—А–Њ—Б—М–±, —Б–Њ–±–Њ—А –≥—А–µ—И–љ—Л—Е –ї—О–і–µ–є –њ—А–Є–±–∞–≤–Є–ї –Ї—А–∞—В–Ї—Г—О –Њ–±—Л—З–љ—Г—О –Љ–Њ–ї–Є—В–≤—Г вАФ –њ–Њ–Ї–∞—П–љ–љ—Л–є –≤–Њ–њ–ї—М –Њ –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є: «…–њ–Њ–Љ–Є–ї—Г–є –љ–∞—Б»(36). –Я—А–Є –њ–µ–љ–Є–Є «–°–≤—П—В—Л–є –С–Њ–ґ–µ» —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є—В–µ–ї–Є –Њ—В—Е–Њ–і—П—В –љ–∞ –≥–Њ—А–љ–µ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ вАФ —Б–Ј–∞–і–Є –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї–∞ вАФ –Є —Б—В–∞–љ–Њ–≤—П—В—Б—П –ї–Є—Ж–Њ–Љ –Ї –љ–∞—А–Њ–і—Г.

–Ф–Є–∞–Ї–Њ–љ –≤–Њ–Ј–≥–ї–∞—И–∞–µ—В: «–Т–Њ–љ–Љ–µ–Љ» вАФ –±—Г–і–µ–Љ –≤–љ–Є–Љ–∞—В—М. –°–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–µ—В: «–Ь–Є—А –≤—Б–µ–Љ». –І—В–µ—Ж –Р–њ–Њ—Б—В–Њ–ї–∞ –Њ—В–≤–µ—З–∞–µ—В: «–Ш –і—Г—Е–Њ–≤–Є —В–≤–Њ–µ–Љ—Г». –Ф–Є–∞–Ї–Њ–љ –≤–Њ–Ј–≥–ї–∞—И–∞–µ—В: «–Я—А–µ–Љ—Г–і—А–Њ—Б—В—М», вАФ –Њ—В–љ–Њ—Б—П —Н—В–Њ—В –≤–Њ–Ј–≥–ї–∞—Б –Њ—В—З–∞—Б—В–Є –Ї —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є—О –њ—Б–∞–ї–Њ–Љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—В–Є—Е–∞ вАФ –њ—А–Њ–Ї–Є–Љ–љ–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ–Њ–µ—В—Б—П —В—А–Є–ґ–і—Л –њ–µ—А–µ–і —З—В–µ–љ–Є–µ–Љ –Р–њ–Њ—Б—В–Њ–ї–∞, –∞ –≥–ї–∞–≤–љ—Л–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –Ї —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є—О –њ–Њ—Б–ї–∞–љ–Є–є –∞–њ–Њ—Б—В–Њ–ї—М—Б–Ї–Є—Е. –Ч–∞–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї–µ–љ —В–Њ—В —Д–∞–Ї—В, —З—В–Њ –њ–Њ—Б–ї–∞–љ–Є—П –∞–њ–Њ—Б—В–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П—О—В —Б–Њ–±–Њ—О –љ–µ —А–∞—Б—Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є—П —В–Њ–ї—М–Ї–Њ, –љ–µ —Б—Г—Е–Є–µ —В—А–∞–Ї—В–∞—В—Л, –Є–Ј–ї–∞–≥–∞—О—Й–Є–µ —Б–≤–Њ–є –њ—А–µ–і–Љ–µ—В —И–∞–≥ –Ј–∞ —И–∞–≥–Њ–Љ, –∞ –ґ–Є–≤—Л–µ, –Њ—В–Ї—А–Њ–≤–µ–љ–љ—Л–µ –њ–Є—Б—М–Љ–∞, –љ–µ –Є–Љ–µ—О—Й–Є–µ –≤—Л–і–µ—А–ґ–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–ї–∞–љ–∞, —Б —З–∞—Б—В—Л–Љ–Є –ї–Є—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є –Њ—В—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П–Љ–Є –Є —П—А–Ї–Њ –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–љ—Л–Љ –ї–Є—З–љ—Л–Љ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В–Њ–Љ. –Ш —В–µ–Љ –ґ–Є–≤–µ–µ –≤–Њ—Б–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—О—В—Б—П –њ–Њ—Б–ї–∞–љ–Є—П —Б–ї—Г—И–∞—В–µ–ї—П–Љ–Є –Є —З–Є—В–∞—В–µ–ї—П–Љ–Є, —Б–Њ–Ј–і–∞–≤–∞—П –ґ–Є–≤—Г—О, –Њ—Й—Г—В–Є–Љ—Г—О —Б–≤—П–Ј—М —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ –≤—Б–µ—Е –≤—А–µ–Љ–µ–љ —Б –∞–њ–Њ—Б—В–Њ–ї–∞–Љ–Є. –Я—А–Є —З—В–µ–љ–Є–Є –Р–њ–Њ—Б—В–Њ–ї–∞ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї —Б–Є–і–Є—В –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ–µ –Њ—В –≥–Њ—А–љ–µ–≥–Њ –Љ–µ—Б—В–∞, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –Є–Љ–µ–µ—В –њ—А–∞–≤–Њ —Б–Є–і–µ—В—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ, –њ—А—П–Љ–Њ–є –њ—А–µ–µ–Љ–љ–Є–Ї –∞–њ–Њ—Б—В–Њ–ї—М—Б—В–≤–∞(37).

–Я–Њ—Б–ї–µ —З—В–µ–љ–Є—П –∞–њ–Њ—Б—В–Њ–ї—М—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ—Б–ї–∞–љ–Є–є –њ–Њ–ї–∞–≥–∞–µ—В—Б—П –њ–µ–љ–Є–µ «–Р–ї–ї–Є–ї—Г–Є–∞» —Б–Њ —Б—В–Є—Е–∞–Љ–Є-–∞–ї–ї–Є–ї—Г–∞—А–Є—П–Љ–Є, –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞–µ—В—Б—П –Ї–∞–ґ–і–µ–љ–Є–µ –∞–ї—В–∞—А—П –і–ї—П –љ–∞–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П —Е—А–∞–Љ–∞ –±–ї–∞–≥–Њ—Г—Е–∞–љ–Є–µ–Љ —Д–Є–Љ–Є–∞–Љ–∞ вАФ –Ї–∞–Ї —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–∞ –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—В–Є, –Є—Б—Е–Њ–і—П—Й–µ–є –Є–Ј —Г—Б—В –•—А–Є—Б—В–∞, –±–ї–∞–≥–Њ–≤–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–≥–Њ –≤ –Х–≤–∞–љ–≥–µ–ї–Є–Є –°–≤–Њ–µ–Љ. –Я—А–Є –њ–µ–љ–Є–Є «–Р–ї–ї–Є–ї—Г–Є–∞» —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї –Љ–Њ–ї–Є—В—Б—П –Ї–∞–Ї –њ—А–µ–і—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М –≤–µ—А—Г—О—Й–Є—Е: «–Т–Њ–Ј—Б–Є—П–є –≤ —Б–µ—А–і—Ж–∞—Е –љ–∞—И–Є—Е, –І–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–ї—О–±—З–µ –Т–ї–∞–і—Л–Ї–Њ, –Ґ–≤–Њ–µ–≥–Њ –±–Њ–≥–Њ—А–∞–Ј—Г–Љ–Є—П –љ–µ—В–ї–µ–љ–љ—Л–є –°–≤–µ—В, –Є –Љ—Л—Б–ї–µ–љ–љ—Л—П –љ–∞—И–Є –Њ—В–≤–µ—А–Ј–Є –Њ—З–Є, –≤–Њ –µ–≤–∞–љ–≥–µ–ї—М—Б–Ї–Є—Е –Ґ–≤–Њ–Є—Е –њ—А–Њ–њ–Њ–≤–µ–і–∞–љ–Є–є —А–∞–Ј—Г–Љ–µ–љ–Є–µвА¶»

–Ф–Є–∞–Ї–Њ–љ –Є—Б–њ—А–∞—И–Є–≤–∞–µ—В —Г —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–∞ –±–ї–∞–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–µ–љ–Є–µ –љ–∞ —З—В–µ–љ–Є–µ –Х–≤–∞–љ–≥–µ–ї–Є—П. –Ш —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–µ–љ–љ–Њ –±–ї–∞–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–ї—П–µ—В –µ–≥–Њ: «–і–∞ –і–∞—Б—В —В–µ–±–µ –≥–ї–∞–≥–Њ–ї» вАФ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ—Б—В—М —А–µ—З–Є, —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ—Б—В—М —З–Є—В–∞—В—М –≤–љ—П—В–љ–Њ, –≤—А–∞–Ј—Г–Љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Є –±–ї–∞–≥–Њ–Ј–≤—Г—З–љ–Њ «–±–ї–∞–≥–Њ–≤–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–Љ—Г —Б–Є–ї–Њ—О –Љ–љ–Њ–≥–Њ—О», —В–Њ –µ—Б—В—М —П–≤–ї—П—О—Й–µ–Љ—Г—Б—П –њ—А–Њ–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Њ–Љ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–є —Б–Є–ї—Л вАФ –і–Є–љ–∞–Љ–Є–Ї–Є –µ–≤–∞–љ–≥–µ–ї—М—Б–Ї–Є—Е —А–µ—З–µ–љ–Є–є(38) –≤–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ –Х–≤–∞–љ–≥–µ–ї–Є—П.

–Я—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤ –±–ї–∞–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–µ–љ–Є–µ –і–Є–∞–Ї–Њ–љ—Г, —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї –≤–Њ–Ј–≥–ї–∞—И–∞–µ—В: «–Я—А–µ–Љ—Г–і—А–Њ—Б—В—М, –њ—А–Њ—Б—В–Є» (—В–Њ –µ—Б—В—М –љ–µ–ї—М–Ј—П —Б–ї—Г—И–∞—В—М –Х–≤–∞–љ–≥–µ–ї–Є–µ —Б–Є–і—П, —Б—В–Њ—П –љ–∞ –Ї–Њ–ї–µ–љ—П—Е –Є–ї–Є –њ—А–Є—Б–ї–Њ–љ–Є–≤—И–Є—Б—М –Ї —Б—В–µ–љ–µ), «—Г—Б–ї—Л—И–Є–Љ –°–≤—П—В–∞–≥–Њ –Х–≤–∞–љ–≥–µ–ї–Є—П» (–≥—А–µ—З–µ—Б–Ї–Є–є –Њ–±–Њ—А–Њ—В). –Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є –≤–Њ–Ј–≥–ї–∞—Б –љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В –≤–Њ–Ј–≥–ї–∞—Б –•—А–Є—Б—В–∞: –Є–Љ–µ—П–є —Г—И–Є —Б–ї—Л—И–∞—В–Є, –і–∞ —Б–ї—Л—И–Є—В(39) –Є–ї–Є –µ—Й–µ –±–Њ–ї–µ–µ вАФ –≤–Њ–Ј–≥–ї–∞—Б –У–Њ—Б–њ–Њ–і–∞: —Б–ї—Г—И–∞–є—В–µ –Ь–µ–љ—П –≤—Б–µ (–Ь–Ї. 7, 14), —П–≤–ї—П—П—Б—М –њ–µ—А–Є—Д—А–∞–Ј–Њ–Љ –µ–≥–Њ. –Т–Љ–µ—Б—В–Њ «(–њ–Њ)—Б–ї—Г—И–∞–є—В–µ –≤—Б–µ» вАФ «–њ–Њ—Б–ї—Г—И–∞–µ–Љ –Љ—Л», —В–Њ –µ—Б—В—М –≤—Б–µ –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–µ –≤ —Ж–µ—А–Ї–≤–Є. –Ъ–∞–Ї —Б—А–µ–і—Б—В–≤–Њ —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ–Њ–≥–Њ —Б–∞–Љ–Њ–≤–Њ–Ј–±—Г–ґ–і–µ–љ–Є—П –Њ–Ј–љ–∞—З–µ–љ–љ–∞—П —Д–Њ—А–Љ—Г–ї–∞ –≤ –≥–ї–∞–Ј–∞—Е –∞–њ–Њ—Б—В–Њ–ї–Њ–≤ –Є –≤—Б–µ—Е –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є—Е —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ –Є–Љ–µ–ї–∞ –Њ—Б–Њ–±—Г—О —Б–Є–ї—Г, –±—Г–і—Г—З–Є —Б–ї–Њ–≤–Њ–Љ –Ю—В—Ж–∞ –Э–µ–±–µ—Б–љ–Њ–≥–Њ –Њ –•—А–Є—Б—В–µ –Ш–Є—Б—Г—Б–µ: вА¶–°–µ–є –µ—Б—В—М –°—Л–љ –Ь–Њ–є –Т–Њ–Ј–ї—О–±–ї–µ–љ–љ—Л–є, –≤ –Ъ–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –Ь–Њ–µ –±–ї–∞–≥–Њ–≤–Њ–ї–µ–љ–Є–µ; –Х–≥–Њ (–њ–Њ)—Б–ї—Г—И–∞–є—В–µ (–Ь—Д. 17, 5). «…–£—Б–ї—Л—И–Є–Љ –°–≤—П—В–∞–≥–Њ –Х–≤–∞–љ–≥–µ–ї–Є—П» —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Ї–∞–Ї –±—Л –Њ—В–≤–µ—В–Њ–Љ –љ–∞ —Н—В–Њ—В –С–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –њ—А–Є–Ј—Л–≤.

–Т–Њ–Ј–≥–ї–∞—Б «–Ь–Є—А –≤—Б–µ–Љ» –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Љ—Л—Б–ї–∞ –Є –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–є —Б–Є–ї—Л. –£–љ–Є—З—В–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–µ–≥–Њ —А–∞–Ј–ї–∞–і–∞, –≤—Б–µ–њ—А–Њ—Й–∞—О—Й–µ–µ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ –Ї –і—А—Г–≥–Є–Љ, –≤–Њ—Б—В–Њ—А–ґ–µ–љ–љ–Њ–µ –њ–ї–∞–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–µ –≤ —З—Г–≤—Б—В–≤–µ –ґ–Є–≤–Њ–≥–Њ –С–Њ–≥–∞, –≤ «–њ—А–µ–і—Г–Ј—А–µ–љ–Є–Є –Х–≥–Њ –Њ–і–µ—Б–љ—Г—О —Б–µ–±—П –≤—Л–љ—Г»(40) вАФ –≤—Б–µ —Н—В–Њ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–Є—В—Б—П –≤ —Б–ї–Њ–≤–µ «–Љ–Є—А». –Т —Г—Б—В–∞—Е –њ—А–Њ—А–Њ—З–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е –Љ–ї–∞–і–µ–љ—Ж–µ–≤ [–Є —Г—З–µ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –•—А–Є—Б—В–∞] —Н—В–Њ —Б–ї–Њ–≤–Њ –Ј–≤—Г—З–∞–ї–Њ –Ї–∞–Ї –њ—А–Є–Љ–Є—А–µ–љ–Є–µ –Э–µ–±–∞ —Б –Ј–µ–Љ–ї–µ–є (–Ы–Ї. 19, 38), –∞ –≤ —Г—Б—В–∞—Е —Б–≤—П—В—Л—Е –Р–љ–≥–µ–ї–Њ–≤ (–Ы–Ї. 2, 14) вАФ –Ї–∞–Ї –њ—А–µ–±—Л–≤–∞—О—Й–µ–µ –≤ –ї—О–і—П—Е –С–Њ–ґ–Є–µ –±–ї–∞–≥–Њ–≤–Њ–ї–µ–љ–Є–µ, —Б–Є–ї–Њ—О –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Ј–µ–Љ–ї—П —Г–Љ–Є—А–Њ—В–≤–Њ—А—П–µ—В—Б—П, –њ—А–Є–Љ–Є—А—П—П—Б—М —Б –Э–µ–±–Њ–Љ (–Љ–Є—А вАФ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В –±–ї–∞–≥–Њ–≤–Њ–ї–µ–љ–Є—П, –∞ —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –Њ—В —О–љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–Є–ї–µ–ґ–Є—В –љ–∞ –Ј–ї–Њ, —В–Њ –≤—Б—П–Ї–Њ–µ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ –≤–Њ–ї–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–є –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г –±–ї–∞–≥–∞ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—В—М –Ї–∞–Ї –і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ –С–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—В–Є, –≤—Б–µ–≥–і–∞ –љ–µ–Љ–Њ—Й–љ–Њ–µ –≤—А–∞—З—Г—О—Й–µ–є –Є –Њ—Б–Ї—Г–і–µ–≤–∞—О—Й–µ–µ –≤–Њ—Б–њ–Њ–ї–љ—П—О—Й–µ–є). –°–ї–Њ–≤—Г «–Љ–Є—А» –•—А–Є—Б—В–Њ—Б —Б–Њ–Њ–±—Й–Є–ї —Б–Є–ї—Г —Г—В–Є—И–∞—В—М –≤–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П –і—Г—И–Є, –њ—А–µ–і—А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞—П –µ–µ –Ї –≤–Њ—Б–њ—А–Є—П—В–Є—О –Х–≤–∞–љ–≥–µ–ї–Є—П, –µ—Б–ї–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–∞–Љ–∞ –і—Г—И–∞ –±—Г–і–µ—В –Є—Й—Г—Й–µ–є –Љ–Є—А–∞, —В–∞–Ї —З—В–Њ –≤ —Г—Б—В–∞—Е –∞–њ–Њ—Б—В–Њ–ї–Њ–≤ –Њ–љ–Њ –љ–µ –±—Л–ї–Њ –ї–Є—И—М –њ—А–Њ—Б—В—Л–Љ –њ—А–Є–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–µ–Љ (—В–Њ –µ—Б—В—М —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є, —Г—В—А–∞—В–Є–≤—И–Є–Љ–Є —Б–Љ—Л—Б–ї, –Ї–∞–Ї –љ–∞—И–µ «–±—Г–і—М—В–µ –Ј–і–Њ—А–Њ–≤—Л» –Є–ї–Є «–њ—А–Њ—Й–∞–є—В–µ») : …–µ—Б–ї–Є –±—Г–і–µ—В —В–∞–Љ —Б—Л–љ –Љ–Є—А–∞, —В–Њ –њ–Њ—З–Є–µ—В –љ–∞ –љ–µ–Љ –Љ–Є—А –≤–∞—И, –∞ –µ—Б–ї–Є –љ–µ—В, —В–Њ –Ї –≤–∞–Љ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–Є—В—Б—П (–Ы–Ї. 10, 6). –°–∞–Љ—Л–µ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ —Б–ї–Њ–≤–∞ –Њ –Љ–Є—А–µ –њ—А–Њ–Ј–≤—Г—З–∞–ї–Є –Є–Ј —Г—Б—В –•—А–Є—Б—В–∞ –љ–∞ –Ґ–∞–є–љ–Њ–є –≤–µ—З–µ—А–µ: –Ь–Є—А –Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—О –≤–∞–Љ, –Љ–Є—А –Ь–Њ–є –і–∞—О –≤–∞–Љ; –љ–µ —В–∞–Ї, –Ї–∞–Ї –Љ–Є—А –і–∞–µ—В, –ѓ –і–∞—О –≤–∞–Љ (–Ш–љ. 14, 27).

–°–ї–Њ–≤–Њ «–Љ–Є—А» –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П–µ—В –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Г—О —Б—В–Є—Е–Є—О —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б—В–≤–∞ –Ї–∞–Ї –Э–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Ч–∞–≤–µ—В–∞ –С–Њ–≥–∞ —Б –ї—О–і—М–Љ–Є, —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б—В–≤–∞ –Ї–∞–Ї —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –Њ—Б–Њ–±–Њ–≥–Њ —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ–Њ–≥–Њ —Б–∞–Љ–Њ—З—Г–≤—Б—В–≤–Є—П —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞. –Ь–Є—А вАФ —Н—В–Њ –С–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П —Б–Є–ї–∞, —Н–љ–µ—А–≥–Є—П, –і–∞–љ–љ–∞—П –ї—О–і—П–Љ –•—А–Є—Б—В–Њ–Љ –°–њ–∞—Б–Є—В–µ–ї–µ–Љ –Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ—В –Э–µ–≥–Њ –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Є–і—Г—Й–∞—П вАФ –Є–Ј–ї—Г—З–∞—О—Й–∞—П—Б—П, –Є –Ї –Э–µ–Љ—Г –ґ–µ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞—О—Й–∞—П—Б—П: –Є –Љ–Є—А –С–Њ–ґ–Є–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ—А–µ–≤—Л—И–µ –≤—Б—П–Ї–Њ–≥–Њ —Г–Љ–∞, —Б–Њ–±–ї—О–і–µ—В —Б–µ—А–і—Ж–∞ –≤–∞—И–Є –Є –њ–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–Є—П –≤–∞—И–Є –≤–Њ –•—А–Є—Б—В–µ –Ш–Є—Б—Г—Б–µ (–§–ї–њ. 4, 7).

–Ь–Є—А вАФ —Н—В–Њ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є—Б—В–Є–Ї–∞ –¶–∞—А—Б—В–≤–Є—П –С–Њ–ґ–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –≤–љ—Г—В—А—М –≤–∞—Б –µ—Б—В—М, –љ–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –≤–Љ–µ—Б—В–µ –Є –љ—Г–і–Є—В—Б—П вАФ –≤–Њ—Б—Е–Є—Й–∞–µ—В—Б—П, —Б–Є–ї–Њ—О –±–µ—А–µ—В—Б—П(41), —В–Њ –µ—Б—В—М –ї–Є—З–љ—Л–Љ –њ–Њ–і–≤–Є–≥–Њ–Љ —Б—Л–љ–Њ–≤ –Љ–Є—А–∞ (–≤ –Њ—В–ї–Є—З–Є–µ –Њ—В —Б—Л–љ–Њ–≤ –њ–Њ–≥–Є–±–µ–ї–Є, —Б—Л–љ–Њ–≤ –њ—А–Њ—В–Є–≤–ї–µ–љ–Є—П(42). –Т–Њ—В –њ–Њ—З–µ–Љ—Г —Б—Л–љ—Л –Љ–Є—А–∞ вАФ —З–µ–ї–Њ–≤–µ—Ж—Л –±–ї–∞–≥–Њ–≤–Њ–ї–µ–љ–Є—П, —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –Є –С–Њ–ґ–Є–µ–≥–Њ, –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –≤—Б–µ–є –і—Г—И–Њ–є –≤–Њ—Б–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В—М —Ж–µ–ї–Њ–≤–∞–љ–Є–µ, –њ—А–Є–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–µ, –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–љ–Є–µ –Љ–Є—А–∞ –Ј–∞ –ї–Є—В—Г—А–≥–Є–µ–є –Є –≤ –Ј–љ–∞–Ї –≥–Њ—В–Њ–≤–љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–Є–љ—П—В—М –≤ —Б–≤–Њ–µ —Б–µ—А–і—Ж–µ —Н—В—Г —Н–љ–µ—А–≥–Є—О, —Б–Є–ї—Г –•—А–Є—Б—В–∞, вАФ —Б–Ї–ї–Њ–љ–Є—В—М—Б—П –≤ –њ–Њ—П—Б–љ–Њ–Љ –њ–Њ–Ї–ї–Њ–љ–µ.

«–Ю—В –Ь–∞—В—Д–µ—П –°–≤—П—В–∞–≥–Њ –Х–≤–∞–љ–≥–µ–ї–Є—П (–≥—А–µ—З. «–Є–Ј –°–≤—П—В–∞–≥–Њ –Х–≤–∞–љ–≥–µ–ї–Є—П –њ–Њ –Ь–∞—В—Д–µ—О») —З—В–µ–љ–Є–µ» вАФ «–°–ї–∞–≤–∞ –Ґ–µ–±–µ, –У–Њ—Б–њ–Њ–і–Є, —Б–ї–∞–≤–∞ –Ґ–µ–±–µ». –Т—Б—П–Ї—Г—О –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М, –≤—Б—П–Ї–Є–є –њ–Њ–≤–Њ–і –Є —Б–ї—Г—З–∞–є —Г—Б–ї—Л—И–∞—В—М –°–≤—П—В–Њ–µ –Х–≤–∞–љ–≥–µ–ї–Є–µ –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –њ—А–Є–≤–µ—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ–µ, –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –і–Њ—А–Њ–ґ–Є—В—М –Є–Љ–Є –Є –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А–Є—В—М –С–Њ–≥–∞ –Ј–∞ —Н—В–Њ, –Ї–∞–Ї –Є –Ј–∞ —Б–∞–Љ–Њ–µ –Х–≤–∞–љ–≥–µ–ї–Є–µ, –і–Њ—И–µ–і—И–µ–µ –і–Њ –љ–∞—Б. –Х—Б–ї–Є –ґ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Њ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ–Љ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–µ —З—В–µ–љ–Є—П –Х–≤–∞–љ–≥–µ–ї–Є—П, —В–Њ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –Њ—В–Љ–µ—В–Є—В—М, —З—В–Њ –љ–µ–ї—М–Ј—П –і–∞–≤–∞—В—М –≤–Њ–ї—О —Б–≤–Њ–Є–Љ —З—Г–≤—Б—В–≤–∞–Љ, –љ–µ–ї—М–Ј—П –Љ–љ–Њ–≥–Њ —Д—А–∞–Ј–Є—А–Њ–≤–∞—В—М.

«–Т–Њ–љ–Љ–µ–Љ» вАФ –±—Г–і–µ–Љ –≤–љ–Є–Љ–∞—В—М. –Я–Њ—Б–ї–µ —Н—В–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Ј–≥–ї–∞—Б–∞ –≤ —Е—А–∞–Љ–µ –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ –±—Л—В—М —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–∞—П —В–Є—И–Є–љ–∞, –≤—Б–µ —Б—В–Њ—П—В –љ–∞–Ї–ї–Њ–љ–Є–≤ –≥–Њ–ї–Њ–≤—Л, —В–Њ –µ—Б—В—М –њ–Њ–≥–∞—Б–Є–≤ —Б–≤–Њ–µ –Ј—А–µ–љ–Є–µ –љ–∞ –≤–љ–µ—И–љ–Є–є –Љ–Є—А –Є –љ–∞–њ—А–∞–≤–Є–≤ –≤—Б–µ —Б–≤–Њ–µ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –љ–∞ —Б–ї–Њ–≤–∞ –Х–≤–∞–љ–≥–µ–ї–Є—П; –≤—Б—П–Ї–Њ–µ —Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ –≤ —Е—А–∞–Љ–µ –Є –≤—Б—П–Ї–∞—П –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –±—Л—В—М –Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ—Л. –Я–Њ—Б–ї–µ –њ—А–Њ—З—В–µ–љ–Є—П –Х–≤–∞–љ–≥–µ–ї–Є—П –Њ–њ—П—В—М —А–∞–і–Њ—Б—В–љ–Њ-–±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ: «–°–ї–∞–≤–∞ –Ґ–µ–±–µ, –У–Њ—Б–њ–Њ–і–Є, —Б–ї–∞–≤–∞ –Ґ–µ–±–µ». –Ч–і–µ—Б—М —Г–Љ–µ—Б—В–љ–∞ –Є –њ—А–Њ–њ–Њ–≤–µ–і—М, –µ—Б–ї–Є –Њ–љ–∞ –љ–∞ –Х–≤–∞–љ–≥–µ–ї—М—Б–Ї—Г—О —В–µ–Љ—Г. –Ґ–∞–Ї –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї –Ч–ї–∞—В–Њ—Г—Б—ВвА¶

–°—Г–≥—Г–±–∞—П –µ–Ї—В–µ–љ–Є—П –Њ—В–ї–Є—З–∞–µ—В—Б—П –Њ—В –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–є —В–µ–Љ, —З—В–Њ, —В–Њ–≥–і–∞ –Ї–∞–Ї –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ—П—П —Б–Њ–і–µ—А–ґ–Є—В –Љ–Њ–ї–µ–љ–Є—П –Њ–±—Й–µ–≥–Њ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–∞ –Њ –Љ–Є—А–µ, –Њ –¶–µ—А–Ї–≤–Є, –Њ –≤–ї–∞—Б—В—П—Е, –Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞—Е, –≥–Њ—А–Њ–і–∞—Е –Є —Б–µ–ї–∞—Е, –Њ —Б—В–Є—Е–Є—П—Е –Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–і–љ–Њ –њ—А–Њ—И–µ–љ–Є–µ –Њ –ї—О–і—П—Е, –љ—Г–ґ–і–∞—О—Й–Є—Е—Б—П –≤ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ–є –С–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є, –Є –і–≤–∞ –њ—А–Њ—И–µ–љ–Є—П –Њ –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—В–љ–Њ–Љ –Я—А–Њ–Љ—Л—Б–ї–µ –і–ї—П –≤—Б–µ—Е –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е, вАФ —Б—Г–≥—Г–±–∞—П —Б–Њ—Б—В–Њ–Є—В –Є–Ј –њ—А–Њ—И–µ–љ–Є–є –Њ —А–∞–Ј–љ—Л—Е –Ї–Њ–љ–Ї—А–µ—В–љ–Њ –њ–Њ–і—А–∞–Ј—Г–Љ–µ–≤–∞–µ–Љ—Л—Е –ї–Є—Ж–∞—Е, –ґ–Є–≤—Л—Е –Є —Г—Б–Њ–њ—И–Є—Е. –°—Г–≥—Г–±–∞—П –µ–Ї—В–µ–љ–Є—П –Є–љ—В–Є–Љ–љ–µ–µ. (–Ч–∞—Г–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–∞—П –µ–Ї—В–µ–љ–Є—П –≤—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В—Б—П –љ–∞—А–Њ—З–Є—В–Њ –Є–Ј –њ–∞–љ–Є—Е–Є–і—Л –Є —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Ј–∞ –ї–Є—В—Г—А–≥–Є–µ–є –љ–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–∞ –њ–Њ –°–ї—Г–ґ–µ–±–љ–Є–Ї—Г.)